Un yacimiento arqueológico en Sabaneta de hace veinte siglos: una historia no contada

Un yacimiento arqueológico en Sabaneta de hace veinte siglos: una historia no contada

Un yacimiento arqueológico en Sabaneta de hace veinte siglos: una historia no contada

Entre 2016 y 2019, varios investigadores locales exploraron y hallaron pruebas directas de actividad doméstica y agrícola en la jurisdicción del municipio de Sabaneta de hace 2000 años aproximadamente. Encontraron tecnología, modos de organización y hasta restos de comida.

Imagen de referencia de cómo sería el sitio del hallazgo y su distribución en áreas domésticas y de agricultura en una civilización prehispánica en el Valle de Aburrá. Ilustración: cortesía Lina Tabares Velásquez.

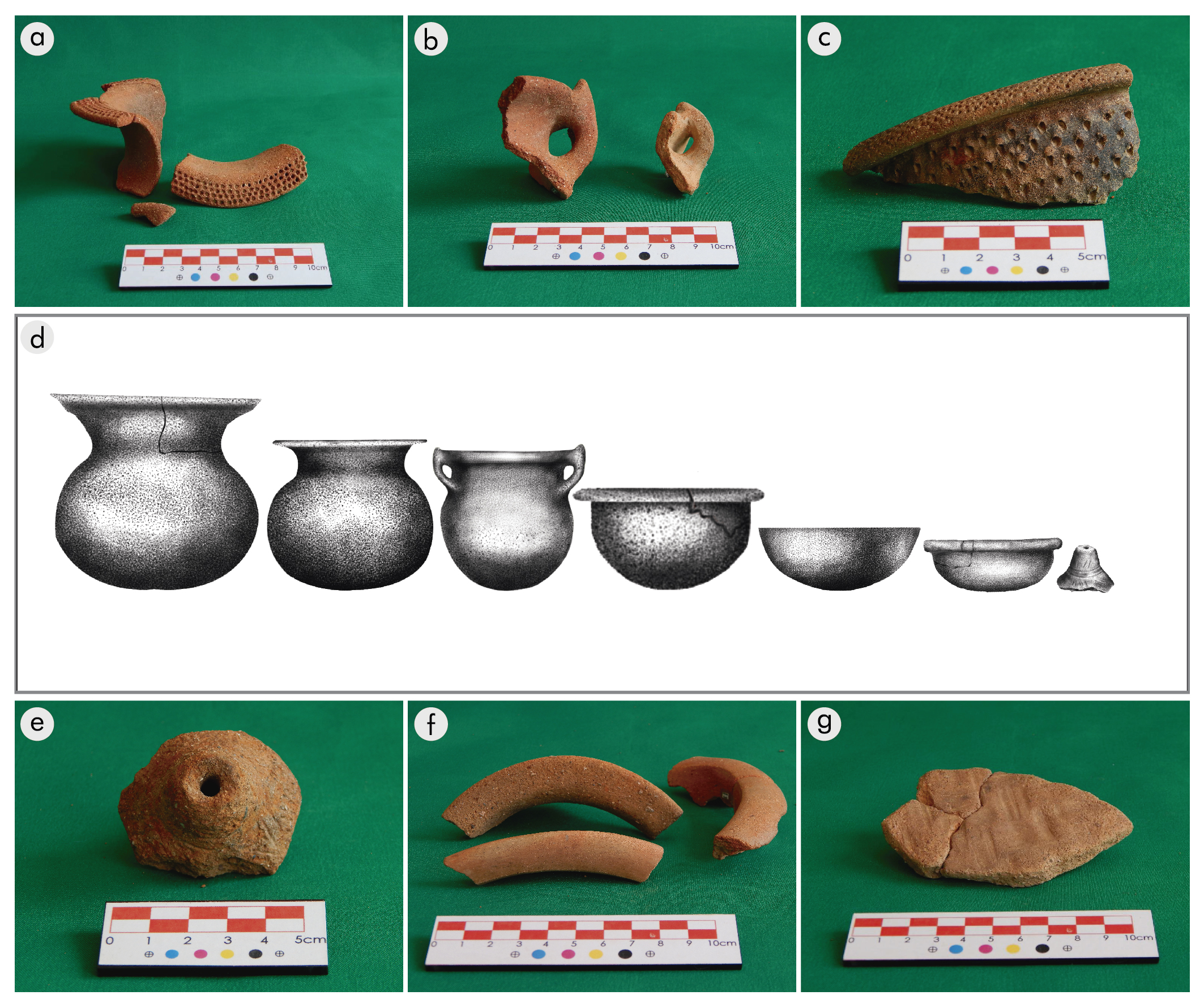

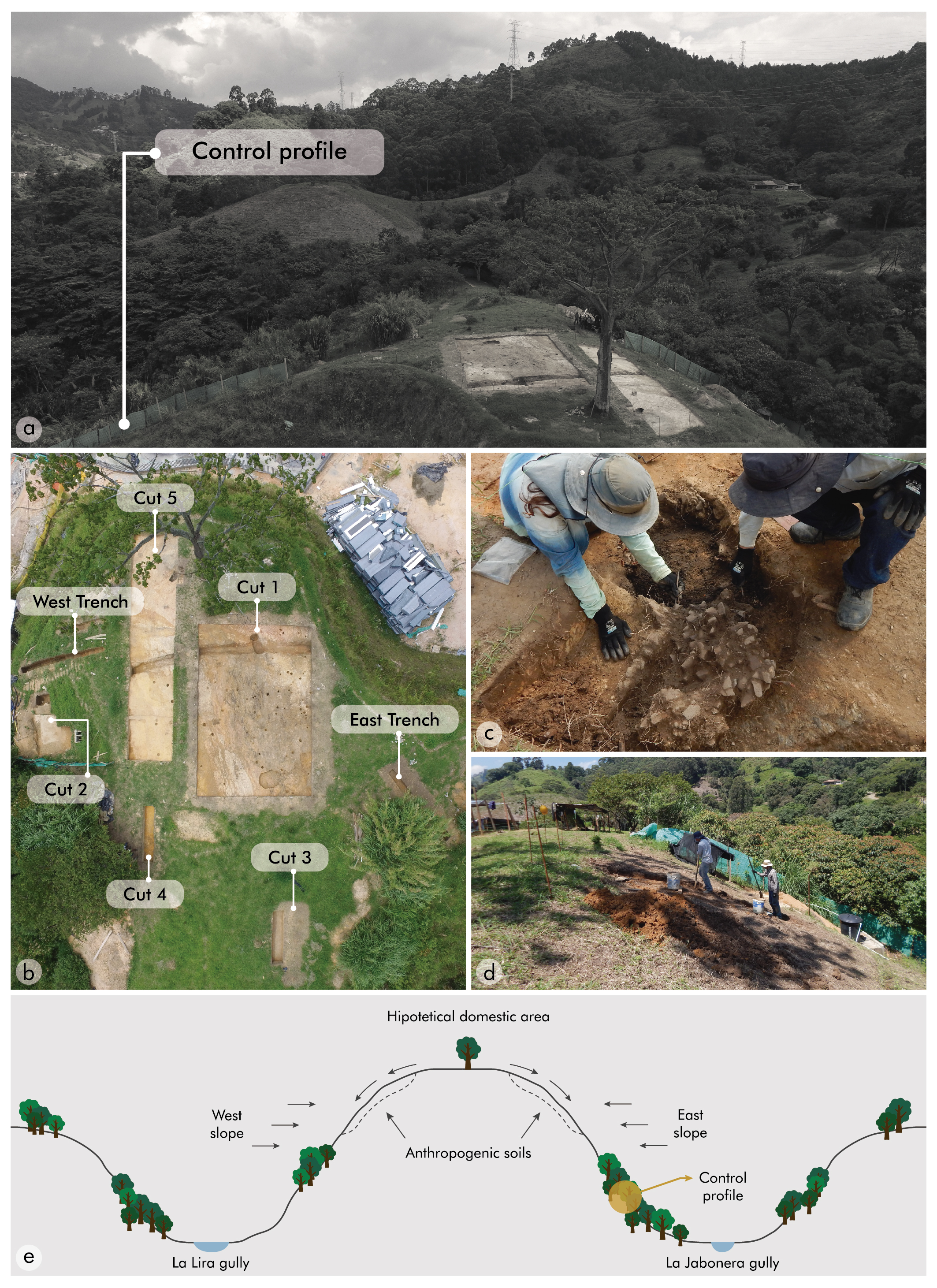

En la cima de una colina del municipio de Sabaneta, Antioquia, en un sitio con potencial arqueológico denominado Monte Azul, investigadores de la Corporación Sipah, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, encontraron restos humanos de hace 2000 años a partir de áreas domésticas y agrícolas con suelos que fueron labrados por los pasados habitantes del Valle de Aburrá. Entre los vestigios prehispánicos se encontraron más de 3 000 fragmentos de cerámica Ferrería, un tipo de alfarería cuya datación está entre 2500 y 1500 años antes del presente.

En este hallazgo, publicado en mayo de este año en la revista Geoarchaeology, se rescataron artefactos líticos —herramientas en piedras, navajas y raederas—, utensilios como manos de moler —pilón— y metates, desechos vegetales, carbón vegetal y estructuras enterradas donde se encontraban canales por donde probablemente se conducía agua para riego, un fogón excavado en tierra y revestido con fragmentos cerámicos para crear una refracción con el fuego, huellas de lo que serían postes —columnas— de una o dos viviendas que pudieron ser habitadas por familias durante dos generaciones, y una zona de cultivo en las laderas.

«Se ha asociado comúnmente a las poblaciones que produjeron este tipo de cerámica con grupos de personas que no ocuparon muy densamente el Valle de Aburrá; no eran sociedades centralizadas ni estaban jerarquizadas con líderes. En su lugar, sí compartían ciertos aspectos tecnológicos como la producción de cerámica y el manejo de los suelos», explicó Andrés Godoy Toro, egresado de Antropología de la Universidad de Antioquia y coinvestigador del proyecto, quien agregó que con estos hallazgos se logró un avance importante debido a que es un aporte a la limitada información etnográfica prehispánica del Valle de Aburrá, puesto que no hay muchos registros que digan cómo eran, dónde estaban ni a qué se dedicaban las etnias durante este periodo.

Con un índice llamado «número mínimo de vasijas», los investigadores tomaron los fragmentos e identificaron por lo menos 115 ollas —ver figura—. Hay más: en las laderas cerca de la colina también descubrieron suelos mezclados intencionalmente —enriquecidos con materia orgánica— que, debido a las características del terreno, se ubicaron de manera escalonada como terrazas de cultivos en una pendiente moderada, una técnica usada por otras culturas indígenas en la época prehispánica.

En esta investigación realizada entre 2016 y 2019, que involucra tanto a la arqueología básica como la arqueología preventiva, y en la que participaron cerca de 25 profesionales, también se hicieron pruebas de carbono 14 con muestras enviadas a laboratorios por fuera del país. Los expertos descubrieron que entre ambos sitios, ladera y cima de la colina, había una diferencia máxima de 120 años, por lo que se infirió que eran un área doméstica y una agrícola asociadas a actividades humanas simultáneas.

Juan Pablo Díez, director de la Corporación Sipah, entidad que también participó en el proyecto, indicó aunque no es el primer yacimiento del Valle de Aburrá con cerámica Ferrería. Aseguró que el de Monte Azul, cerca al casco urbano de Sabaneta y al Río Medellín, es el «primer sitio que tiene solo cerámica Ferrería y en el que logramos encontrar un manejo antrópico de las laderas. Eso es muy atípico porque la arqueología preventiva obvia las laderas y prefiere las zonas planas o elevadas», es decir, donde se dieron cuenta del sistema de terrazas y canales destinados al cultivo.

Lo que el suelo cuenta

También fue este un estudio en el que se destacó la importancia de los datos que arrojan los suelos. Como lo apuntó el profesor Juan Carlos Loaiza Úsuga, del Departamento de Geociencias y Medioambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, director de este proyecto de investigación, el 99 % del registro arqueológico está en los suelos, de ahí la importancia de incluir técnicas de geoarqueología en estas excavaciones.

«El uso de técnicas asociadas a las ciencias de la tierra es muy útil. Hay estudios de geoarqueología que han encontrado materiales para el enyesado de paredes, sitios de tránsito a partir de las grietas horizontales, fragmentos líticos, huesos y carbón en el caso de hogueras… En el caso de Monte Azul, podemos ver que cuando el ser humano usa el suelo para agricultura deja algunas estructuras asociadas al proceso de labranza y a la presencia de organismos del suelo», comentó Loaiza Úsuga, doctor en Medioambiente y Ciencias del Suelo.  Tiestos de cerámica de Ferrería: a) Vasijas. b) Macetas globulares con arandelas. c) Cuenco con decoración incisa. d) Reconstrucción de formas comunes de Ferrería en Monte Azul. e) Volante de huso, un disco con peso que sirve para hilar lana. f) Macetas globulares con borde de bisel. g) Tiestos de Ferrería con impresiones de cestería —mimbre—. Foto: cortesía.

Tiestos de cerámica de Ferrería: a) Vasijas. b) Macetas globulares con arandelas. c) Cuenco con decoración incisa. d) Reconstrucción de formas comunes de Ferrería en Monte Azul. e) Volante de huso, un disco con peso que sirve para hilar lana. f) Macetas globulares con borde de bisel. g) Tiestos de Ferrería con impresiones de cestería —mimbre—. Foto: cortesía.

De hecho, lo que guarda el suelo es como una biblioteca de conocimiento. Con una técnica como la micromorfología de suelos, añadió el docente, se logró saber qué hacían estas personas en su vida diaria, como puede ser la presencia de fragmentos asociados al pulido de herramientas, el hallazgo de fuegos domésticos, o grietas horizontales asociados al pisoteo, entre otros.

Rescatar el patrimonio

El investigador Juan Pablo Díez explicó que hasta febrero de 2019 era obligatorio en Colombia hacer arqueología preventiva en cualquier terreno que se fuera a intervenir, y tuviera una afectación al patrimonio arqueológico. Por ello, se logró hacer el rescate de este yacimiento en Monte Azul, Sabaneta, que se inició en 2016. Pero a partir de esa fecha, el Congreso Colombiano aprobó un decreto que, según Díez, fue una decisión «desafortunada» puesto que reglamentó que el constructor sería quien tome la decisión de hacer arqueología preventiva en su terreno a voluntad propia —antes eran los constructores quienes debían contar con el aval de antropólogos—.

Para Díez es importante que se hagan estudios de este tipo en la región metropolitana, es decir, espacios con alto crecimiento urbanístico que necesariamente borra las huellas de lo que ha sido el territorio históricamente. La arqueología permite conocer la prehistoria del territorio y cómo era la vida antes de la llegada de los españoles a América.

Además, es la única herramienta con la que ahora es posible reconstruir la historia precolombina, de los primeros habitantes del Valle de Aburrá y América, de cómo vivían y sus múltiples tecnologías, cómo hacían agricultura y qué comían, una biblioteca de saberes que solo se puede conocer bajo tierra.

Todos los artefactos encontrados en Monte Azul están por ahora en custodia de la Corporación Sipah. Se está gestionando su entrega con el municipio de Sabaneta evaluando la posibilidad de crear un museo arqueológico en la zona.

1. Intervenciones y contexto de ubicación: a) Paisaje cercano al sitio arqueológico. b) Distribución espacial de cortes e intervenciones en Monte Azul. c) Pozo de fuego. d) Trinchera cerca de la cima de la colina. e) Diagrama de ubicación del sitio. Foto: cortesía.

1. Intervenciones y contexto de ubicación: a) Paisaje cercano al sitio arqueológico. b) Distribución espacial de cortes e intervenciones en Monte Azul. c) Pozo de fuego. d) Trinchera cerca de la cima de la colina. e) Diagrama de ubicación del sitio. Foto: cortesía.

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Ciencia Sociedad

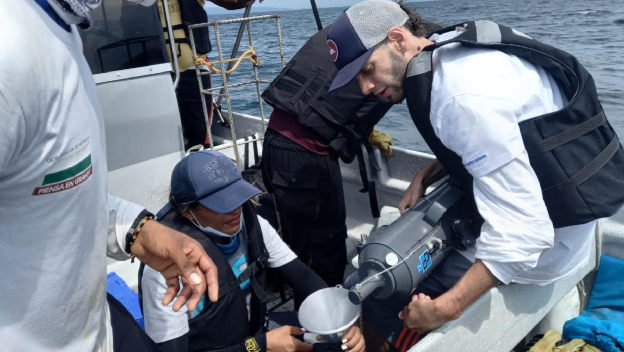

La microcapa superficial marina aporta nuevas pistas sobre el calentamiento global

19/06/2025

19/06/2025 -

Academia Sociedad Cultura

Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales

19/05/2025

19/05/2025