¡Oh gloria marchita!

¡Oh gloria marchita!

¡Oh gloria marchita!

«El himno nacional, cantado en la antesala de nuestros banales partidos de provincia, no es otra cosa que un calco caricaturesco, ejecutado con tontería de loro viejo, de lo que ocurre en los mundiales de fútbol, en los cuales el contexto es, a todas luces, otro. En los mundiales se cantan los himnos no porque se vaya a jugar al fútbol —un juego no puede confundirse con una ceremonia—, sino porque dos experiencias o sensaciones nacionales se enfrentan la una a la otra».

En varios países hispanoamericanos es corriente la fábula de que su himno nacional es el segundo más hermoso del mundo, después de La Marseillaise de los franceses. He escuchado o leído las respectivas versiones de ecuatorianos, chilenos y mexicanos, mientras que la historia local se la escuché, siendo yo muy niño, a Kiko, uno de mis tíos maternos. De hecho, mi pariente le agregó a la noticia el parágrafo de que el himno de Antioquia era el noveno del ranking. Aunque me alegró saberlo, no logré hacerme una idea muy clara acerca de cómo se medía la belleza de los himnos, ni quién o qué oficina lo hacía. Tendría que perder la inocencia, años después, para entender que el informe de Kiko no era otra cosa que un delirio de su mente mitómana.

En varios países hispanoamericanos es corriente la fábula de que su himno nacional es el segundo más hermoso del mundo, después de La Marseillaise de los franceses. He escuchado o leído las respectivas versiones de ecuatorianos, chilenos y mexicanos, mientras que la historia local se la escuché, siendo yo muy niño, a Kiko, uno de mis tíos maternos. De hecho, mi pariente le agregó a la noticia el parágrafo de que el himno de Antioquia era el noveno del ranking. Aunque me alegró saberlo, no logré hacerme una idea muy clara acerca de cómo se medía la belleza de los himnos, ni quién o qué oficina lo hacía. Tendría que perder la inocencia, años después, para entender que el informe de Kiko no era otra cosa que un delirio de su mente mitómana.

Poco importa, sin embargo, que la idea de ser subcampeones de la canción épica sea mera fantasía. El solo hecho de que existan esas leyendas y de que las generaciones las perpetúen en el tiempo, con la idea de esgrimirlas de vez en cuando con orgullo —así sea que solo los incautos lo hagan—, es una prueba incontrovertible de la importancia que los himnos nacionales tienen para las personas. Los mejores ejemplos acaban de darlos la Copa América y la Eurocopa: en el momento del himno, los jugadores —incluso los más rudos— cerraban los ojos y gritaban hasta desgañitarse, mientras que los aficionados hacían temblar la tribuna con su canto. Los hinchas del Medellín, para citar un ejemplo cercano, alargan por su cuenta el escueto protocolo de la Dimayor y cantan a capela la primera estrofa del noveno himno más bello del mundo. Y, en general, los colombianos recitan con furor su himno, sin importar que, por su retórica alambicada, plagada de hipérbatos e imágenes tremendistas, sea poco menos que ininteligible —hasta ahora, por ejemplo, no he conocido a nadie que sepa explicarme aquello de las «Termópilas brotando» de que habla Rafael Núñez, para no mencionar la siniestra imagen de la Virgen calva que cuelga sus cabellos de las ramas de un ciprés—.

Hacia 1995, el Congreso de la República llegó a la conclusión de que una amenaza se cernía sobre los símbolos patrios, particularmente sobre la bandera, el escudo y el himno. La Cámara de Representantes, en una exposición de motivos, manifestó que hasta entonces había sido indolente a propósito del tema, puesto que se había desentendido de la tarea de reglamentar el manejo de tan sublimes referentes; dijo, como quien se espanta, que «solamente la tradición ha mantenido nuestros símbolos patrios con cierto respeto y reverencia». Con su característica arrogancia, los padres de la patria se convencieron de que sus flamantes decretos debían salir en auxilio de la cultura, y dieron a luz la Ley 198 del 17 de julio de 1995. Esta ley, todavía vigente, dispone, entre otras cosas, que todas las emisoras de radio reproduzcan el himno dos veces al día, a las 6:00 y a las 18:00 horas. Los parlamentarios creyeron que, con tan astuta estrategia, se salvaban la solemnidad del himno y su potencia para evocar emociones nacionales.

Visto desde una perspectiva antropológica, el adefesio salta a la vista. Escuchar el himno nacional cuando se viaja en un circular Coonatra o cuando se fuma en una cafetería no es la vía para valorizarlo, sino todo lo contrario. Sacado del contexto ceremonial, desconectado de los significados y los sentimientos que se espera que suscite, un símbolo sólo puede degradarse. La ley de marras, antes que enaltecer el himno, lo ha puesto al nivel de los vallenatos, los lamentos de Shakira y el folclor de las narraciones futboleras. A propósito de este deporte, hay que decir que el problema va más allá de las emisoras y de lo decretado en 1995. En los más de 40 años que llevo siguiendo la liga colombiana, he podido ver que el himno nacional se canta en escenarios que, como los del fútbol, están más cerca de la riña de gallos que de las batallas por la independencia, además de que, como es claro, en un partido Medellín vs Jaguares o Huila vs Chicó no está puesto en juego ningún valor patrio. El himno nacional, cantado en la antesala de nuestros banales partidos de provincia, no es otra cosa que un calco caricaturesco, ejecutado con tontería de loro viejo, de lo que ocurre en los mundiales de fútbol, en los cuales el contexto es, a todas luces, otro. En los mundiales se cantan los himnos no porque se vaya a jugar al fútbol —un juego no puede confundirse con una ceremonia—, sino porque dos experiencias o sensaciones nacionales se enfrentan la una a la otra. De ahí que el himno que se cante a todo pulmón en el Atanasio Girardot sea el de Gonzalo Vidal y Epifanio Mejía, y no el de Oreste Sindici y Rafael Núñez. Cuando este suena, los niños juegan y los adultos conversan.

La forma más eficaz de conservar el estatus de un himno no es publicitarlo, sino esconderlo, o mejor, reservarlo. Los pelos se ponen de punta y las lágrimas afloran solo cuando las canciones nacionales se corean en los espacios o momentos especiales. Mutatis mutandis, es lo que ocurre con el himno de la Universidad de Antioquia, el cual, en esencia, apenas suena en los grados y en las premiaciones institucionales de octubre, sin que se lo malbarate en los consejos de Facultad o en los torneos del «Aeropuerto». Por obra de esa celosa administración de nuestra canción —en virtud de esa cauta avaricia para emitirla— es que, incluso, los graduandos más irreverentes y anarquistas se sobrecogen cuando, al final de la ceremonia en que les han dado el diploma, se los invita a entonarla. Entonces una musa misteriosa, nada cotidiana ni callejera, posee los espíritus y los colma, así sea transitoriamente, con la emoción ilusoria de la identidad.

- Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://bit.ly/GloriaMarchita

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Los autores son responsables social y legalmente por sus opiniones.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Ciencia Sociedad

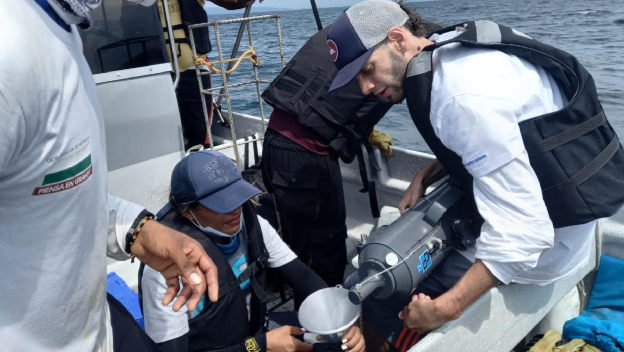

La microcapa superficial marina aporta nuevas pistas sobre el calentamiento global

19/06/2025

19/06/2025 -

Academia Sociedad Cultura

Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales

19/05/2025

19/05/2025