Aporofobia

Aporofobia

Aporofobia

"...Tener miedo y esconder(nos) la pobreza no elimina sus causas, por el contrario, aumenta las consecuencias ontológicas, sociales, económicas y morales que conlleva la misma, las cuales van desde la negación de la propia condición humana hasta la humillación del/la otro/a o de la propia persona..."

La palabra aporofobia es ampliamente utilizada por intelectuales y medios de (des)información para describir un fenómeno social en auge en todos los lugares del mundo: el horror inclemente del desprecio con el cual condenamos la pobreza ajena (¿también la propia?). La reconocida filósofa Adela Cortina fue quien acuñó el término “aporofobia” para nombrar el miedo a los pobres. Este vocablo, aún no reconocido por la RAE, fue la palabra del año 2017 según la Fundéu BBVA.

La palabra aporofobia es ampliamente utilizada por intelectuales y medios de (des)información para describir un fenómeno social en auge en todos los lugares del mundo: el horror inclemente del desprecio con el cual condenamos la pobreza ajena (¿también la propia?). La reconocida filósofa Adela Cortina fue quien acuñó el término “aporofobia” para nombrar el miedo a los pobres. Este vocablo, aún no reconocido por la RAE, fue la palabra del año 2017 según la Fundéu BBVA.

La llegada de inmigrantes a Estados Unidos, Europa y ahora a Colombia da cuenta de que el rechazo a la otredad va más allá de la xenofobia. Al momento de tratar de manera desigual a un/a extranjero/a que está de vacaciones y a otro/a que llega a nuestro territorio buscando una vida mejor, como en el caso de nuestros/as compañeros/as venezolanos/as exiliados/as por la dictadura, estamos atestiguando y advirtiendo la existencia de la aporofobia.

Es el miedo al/la pobre catalogado/a como “sin recursos (¿cuáles?)” que supuestamente lleva sus problemas, su pobreza a donde quiera que vaya, el nuevo fenómeno que aumenta las filas de los/las excluyentes. Al no estar directamente comprometidos/as con acabarla empezando por reconocerla, estamos siendo cómplices de la perpetuación de la pobreza y militantes de esa miedosa exclusión.

Pero la aporofobia no se agota en el miedo al/la extranjero/a/pobre. También al/la sintecho, al/la trabajador/a ambulante (como el famoso y reciente caso de Don José en Medellín), al/la habitante de las periferias y al/la desplazado/a se les señala con cierto temor por materializar la pobreza. Nada más habitual en las calles de nuestras urbes que las personas cambiando de acera para evitar mirarle los ojos a la penuria reflejada en quienes soportan el peso de las carencias económico-sociales y la ficcionalidad de la teoría de los Derechos Humanos al demostrar que la dignidad, el derecho al trabajo y a la libertad no son ni siquiera derechos reales (entre otros derechos de los que son despojados a diario) en sus existencias.

Cabe decir que la aporofobia no es un discurso de clase. La indiferencia ante la pobreza es un síntoma de discriminación colectiva de una sociedad extremadamente desigual como la colombiana y, a la cual parece no dolerle la necesidad del/la otro/a. Una sociedad que no termina de reconocer como propia, como nuestra, como mía esa necesidad parida en el nicho de la abulia del individuo gregario que, de paso sea decirlo, presenta un déficit de empatía. Este hecho de indolencia ante la necesidad del/la otro/a es solapado por un acuerdo tácito que por convención y gracias a la anomia social se reproduce sin recelo de generación en generación al tratar con indiferencia al/la pobre.

Quiero dejar claro que mis palabras no buscan motivar un sentimentalismo caritativo, factor que reproduce la pobreza. Lo que pretendo realizar junto a ustedes, queridas/os lectoras/es, es realizar un diagnóstico antropoético sobre la aporofobia para apelar a la superación de la indiferencia ante las necesidades del/la otro/a a partir de una acción política diaria, solidaria, comunitaria y cotidiana de cara a la transformación de los espacios vitales en espacios incluyentes y no excluyentes.

En este orden del discurso, la aporofobia también es síntoma social e individual producto de la “máquina deseante” liberal/capitalista que atomiza a individuos/as a contemplar como únicas necesidades las suyas, cegándolos/las ante las consecuencias que traen el satisfacer esas necesidades -de cara al consumismo- en el modus vivendi de quien en muchas ocasiones es condenado/a a la esclavitud laboral o sexual en favor de una cadena de producción de comida, ropa, minería, etc., legitimada por nosotros/as toda vez que se participa comprando objetos de tal o cual industria de modo inconsciente.

A la pobreza no hay que invisibilizarla a través de la indiferencia, coautora de la miseria y de la hambruna que aumenta la desigualdad económica entre pobres/desposeídos/as y ricos/as/poseedores/as. Tampoco exigirle al/la otro/a, o, a nosotros/as mismos/as, esconder la pobreza es el camino para reducirla y dejar de temerle (eliminarla es una tarea mayor de la cual anarquistas y socialistas se han ocupado) ¿por qué tratar la pobreza con indiferencia y miedo en uno de los territorios más desiguales y pobres del mundo como el colombiano? (¿acaso pervive una cultura ciudadana “aporofóbica”?)

Tener miedo y esconder(nos) la pobreza no elimina sus causas, por el contrario, aumenta las consecuencias ontológicas, sociales, económicas y morales que conlleva la misma, las cuales van desde la negación de la propia condición humana hasta la humillación del/la otro/a o de la propia persona.

Tampoco considero que comulgar con las políticas de un Estado paternalista sea remedio para disminuir la pobreza y la aporofobia. El paternalismo de Estado perpetúa las causas del origen de la miseria al permitir la condensación de la riqueza y los recursos en una minoría dominante.

Recordar a Kropotkin a cada momento con su principio moral de hacer a los otros lo que quisiéramos que hicieran por nosotros en las mismas circunstancias sería el medicamento más apropiado para erradicar la aporofobia, ya que cada acción individual repercute en los espacios de la vida en común. No me cabe duda de que la acción más íntima de cada persona genera una transformación política al impactar y resistirse a las formas cotidianas de dominación y explotación del “Hombre por el Hombre” propias de las sociedades de consumo.

Parafraseo a Oscar Wilde quien mencionaba a finales del siglo XIX algo así como que el Hombre piensa que lo importante es tener olvidando que lo importante es ser. Evoco al autor irlandés para plantear que al combatir la aporofobia no es preciso dar a quién lo necesita como sí, recordar que en cuanto agentes políticos/as de cambio nuestra acción da cuenta a cada segundo de quienes somos ¿seres competitivos/as e indiferentes para quienes lo importante es tener? o ¿personas solidarias, insurrectas y focos de resistencia ante la apatía social y las consecuencias de una sociedad desigual? Nuestra acción, tu acción y mi acción tienen la respuesta.

Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Escriba y envíenos sus columnas de opinión al correo electrónico: gloria.velez@udea.edu.co.

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Ciencia Sociedad

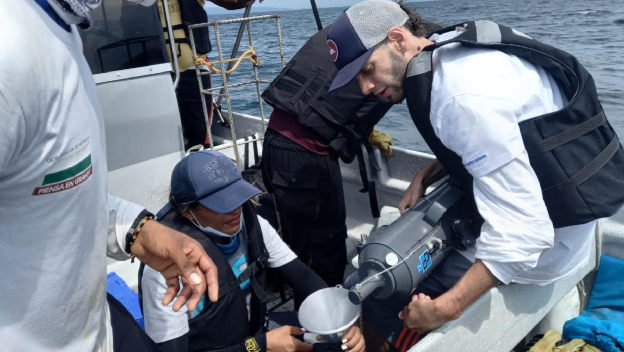

La microcapa superficial marina aporta nuevas pistas sobre el calentamiento global

19/06/2025

19/06/2025 -

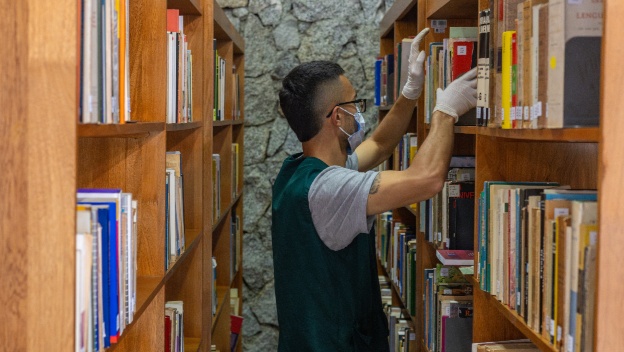

Academia Sociedad Cultura

Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales

19/05/2025

19/05/2025