Frantz Fanon y Achille Mbembe: neoliberalismo y universidad

Frantz Fanon y Achille Mbembe: neoliberalismo y universidad

Frantz Fanon y Achille Mbembe: neoliberalismo y universidad

«Ante la crisis de liderazgo de las autoridades educativas y la incapacidad crítica del movimiento político universitario, es recomendable revisar en este año crucial para la construcción de un pensamiento crítico en América Latina, la vida y la obra de Frantz Fanon y Achille Mbembe, no solo por sus conmemoraciones, sino también como pensadores comprometidos con la lucha contra la opresión de sus pueblos».

Pasada ya la merecida celebración de los 300 años del nacimiento de Kant, en 2025 se celebrarán dos importantes eventos en el ámbito de las ciencias sociales críticas y decoloniales: el centenario del nacimiento de Frantz Fanon, influyente pensador anticolonial nacido el 20 de julio de 1925 en Martinica, y la entrega del Premio «Spinozalens 2025» al filósofo camerunés Achille Mbembe (1957), según anunció recientemente el presidente del jurado.

Pasada ya la merecida celebración de los 300 años del nacimiento de Kant, en 2025 se celebrarán dos importantes eventos en el ámbito de las ciencias sociales críticas y decoloniales: el centenario del nacimiento de Frantz Fanon, influyente pensador anticolonial nacido el 20 de julio de 1925 en Martinica, y la entrega del Premio «Spinozalens 2025» al filósofo camerunés Achille Mbembe (1957), según anunció recientemente el presidente del jurado.

En un mundo atravesado por la crisis civilizatoria, ecológica y el regreso de la guerra entre los estados, Fanon y Mbembe representan los movimientos antisistémicos, las luchas decoloniales, las políticas de justicia radical y las luchas por un mundo ecológicamente equilibrado. Fanon es el crítico más virulento del paradigma de la «descolonización como africanización», debido a su convicción de que, muy a menudo, especialmente cuando la clase social «equivocada» está al mando, se pasa del nacionalismo «al chauvinismo y, finalmente, al racismo» (Fanon, 1963, p. 156).

Fanon argumenta que el colonialismo deshumaniza tanto a colonizadores como a colonizados. Los colonizados son tratados como instrumentos de una dominación arbitraria y omnipotente, no como sujetos con autonomía y derechos, y esta opresión no solo es física, sino también cultural y psicológica. A su vez, el colonizador se degrada moralmente al justificar y perpetuar la violencia y la opresión. Sobre estos temas decoloniales Hegel ya había dicho mucho en su dialéctica del amo y el esclavo.

Mbembe, por su parte, es uno de los críticos contemporáneos más radicales del colonialismo, como sistema de poder que produjo que la tierra en su conjunto fuera aprehendida y distribuida por los pueblos europeos desde los siglos XV, hasta la consolidación de las colonias británicas, españolas, portuguesas, holandesas, alemanas y belgas en los siglos XVIII y XIX, lo que significó el dominio de la población autóctona y la apropiación de sus tierras y recursos naturales.

Para Mbembe, algunos de los problemas que se viven en la periferia del capitalismo global como la destrucción de la naturaleza, la migración y las políticas de muerte, están determinados por la posición de poder de las grandes potencias en el sistema económico y político mundial para establecer las reglas de juego a las que se tienen que atener los países menos desarrollados y están determinadas también por la ambición de recursos de los Estados industriales ricos, las prácticas de consumo y los estilos de vida de sus habitantes.

El proyecto de transformación total de la humanidad en materia y energía lo denomina Mbembe «brutalismo». Este es el nombre que se le ha dado a una época —capitalismo— dominada por tres cuestiones centrales: las transformaciones de los cuerpos humanos, el futuro de las poblaciones —el poder de decidir quién vive y quién muere, esto es necropolítica— y la mutación tecnológica de las especies, sean humanas o no, lo cual es conocido como cyborgización o transhumanismo, es decir, incorporación de tecnologías en el cuerpo humano, como prótesis, implantes o interfaces cerebro-máquina, que nos llevan más allá de nuestras limitaciones biológicas originales.

Pero el brutalismo es también, ampliando un poco más este concepto, el cambio que se ha producido en la universidad contemporánea, la universidad neoliberal. Esta universidad «está siendo refundada y reescalada con el propósito de convertirla en un trampolín para los mercados globales en una economía basada en el conocimiento y la innovación» (Mbembe).

La preocupación central de las políticas de educación superior en las universidades públicas y privadas, como se aprecia claramente en Colombia, es mantenerse a la vanguardia del juego mediante las mediciones de artículos, programas de máster y doctorado, y estar muy bien posicionadas en rankings internacionales.

La universidad entendida como una empresa, como es el caso de Uniandes, EAFIT, del Norte, Javeriana, Externado, entre otras, cambia totalmente su función. Ya no es el lugar en el que los profesores y profesoras desarrollan su vida académica, sino el ámbito en el que los agentes del mercado compiten entre sí y tienen que posicionarse, en un espacio en el que los nombres de las universidades se negocian como marcas.

Como consecuencia de estos cambios, las relaciones cognoscitivas y de docencia de profesores y estudiantes han adoptado la forma de la relación mercantil, en la que se reemplaza la formación de las personas y el florecimiento de la vida científica y cultural como últimos fines de la universidad por el objetivo de la productividad. «Las personas mismas son consideradas capital humano y, en consecuencia, deben velar por su propio valor presente y futuro. Son un aspecto integral de los mercados futuros» (Membe).

De este proceso de privatización no se escapan las instituciones de educación superior. La política de desfinanciación estructural de las universidades públicas impuesta por el Estado colombiano desde los años noventa —Ley 30 de 1992— ha consistido en la reducción de los gastos que la nación debe proporcionar para que exista una universidad pública en su sentido más pleno, lo que ha llevado a crisis financieras profundas, como la que vive hoy la Universidad de Antioquia.

La aplicación del paradigma «Milei» a la UdeA se concreta en un plan de austeridad que, debo decirlo, tiene que ser implementado, pero debería estar acompañado de planes de anticorrupción, anticlientelismo y racionalidad administrativa. Sin embargo, al implementarlo, castigando al eslabón más débil de la cadena —los profesores de hora cátedra— produce un profundo desequilibrio en la universidad. No autorizar la contratación en 2025 de 160 «contratos calendario» de los 460 que había en 2024 afecta gravemente la calidad educativa de la educación y los programas de regionalización.

En el fondo de este asunto se puede apreciar que la alternativa que están construyendo el Gobernador Rendón, su Secretario de Educación y las autoridades de la UdeA, se basa en la idea de una universidad para la docencia e innovación, haciendo a un lado la investigación. Su mirada se dirige no a la universidad como comunidad científica sino a la universidad como lugar de un conocimiento competitivo, como un bien privado para obtener rentas monopólicas en la competencia global para la innovación económica. Su propuesta es para la universidad entendida como una empresa.

De esto se puede concluir que existe una visión muy extendida en Colombia y, en general, en América Latina sobre la educación universitaria y una postura crítica muy débil frente a ella: la primera afirma que es necesario consolidar un espacio educativo global que ayude a aumentar la disponibilidad de una fuerza laboral cualificada. La educación superior se considera esencialmente, si no únicamente, un objetivo clave de las estrategias de crecimiento. «Quién aprende qué, dónde, cómo y con qué propósito es un aspecto del comercio global de conocimientos, activos intelectuales y capital cultural. Se cree que el conocimiento, la competencia, la creatividad, el talento y las habilidades se pueden adquirir, acumular y utilizar en un mercado y una meritocracia intercambiables» (Membe).

Por otro lado, las universidades públicas —sin una propuesta teórica alternativa a la universidad neoliberal— sometidas al empobrecimiento que produce la desfinanciación, se hunden en interminables ceses de actividades, en la insignificante resonancia del grito en las redes sociales, en la imposibilidad de la discusión deliberativa, razonable y respetuosa, y en la violencia ciega de los capuchos. No sé si es falta de imaginación o angustia por no tener certezas de futuro. Pero, ¿cómo podremos contrarrestar las estrechas interpretaciones ideológicas y tecnocráticas del futuro de la universidad y el conocimiento que el neoliberalismo nos impone?

Ante la crisis de liderazgo de las autoridades educativas y la incapacidad crítica del movimiento político universitario, es recomendable revisar en este año crucial para la construcción de un pensamiento crítico en América Latina, la vida y la obra de Frantz Fanon y Achille Mbembe, no solo por sus conmemoraciones, sino también como pensadores comprometidos con la lucha contra la opresión de sus pueblos.

- Esta columna fue publicada en el sitio web La Silla Vacía, el 15 de enero del 2025.

- Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://bit.ly/Fanon-Mbembe

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Los autores son responsables social y legalmente por sus opiniones.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Ciencia Sociedad

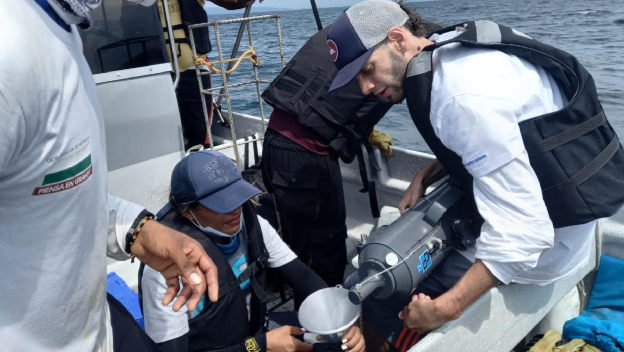

La microcapa superficial marina aporta nuevas pistas sobre el calentamiento global

19/06/2025

19/06/2025 -

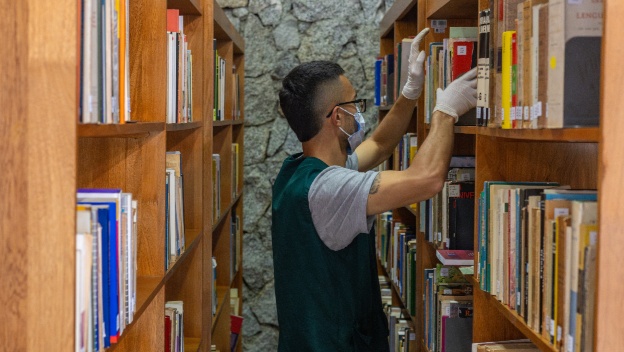

Academia Sociedad Cultura

Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales

19/05/2025

19/05/2025