La economía del viajero: un mundo sin fronteras

La economía del viajero: un mundo sin fronteras

La economía del viajero: un mundo sin fronteras

«El viajero ético, el caminante que se relaciona sin invadir, encarna esta otra política: resistencia a la necropolítica, al poder que selecciona quién vive y quién muere. El artesano que intercambia saberes por alojamiento, el médico que atiende sin exigir papeles, la cocinera que comparte su cultura sin bandera ni embajada: no son figuras marginales, sino indicios de una nueva normalidad. En esta lógica, la economía no extrae: siembra relaciones».

Las fronteras no existen en la naturaleza: son acuerdos trazados con sangre, administrados con papeles y legitimados con mapas. Son construcciones simbólicas —pasaportes, himnos, idiomas oficiales— que no organizan la convivencia, sino el poder. Como dijo Benedict Anderson, las naciones son «comunidades imaginadas»: ficciones mantenidas por relatos fundacionales, símbolos patrios y enemigos comunes. No compartimos un vínculo real con quienes llevan el mismo pasaporte, sino una ilusión cuidadosamente cultivada.

Las fronteras no existen en la naturaleza: son acuerdos trazados con sangre, administrados con papeles y legitimados con mapas. Son construcciones simbólicas —pasaportes, himnos, idiomas oficiales— que no organizan la convivencia, sino el poder. Como dijo Benedict Anderson, las naciones son «comunidades imaginadas»: ficciones mantenidas por relatos fundacionales, símbolos patrios y enemigos comunes. No compartimos un vínculo real con quienes llevan el mismo pasaporte, sino una ilusión cuidadosamente cultivada.

Los chimpancés resuelven disputas con agresión jerárquica, modelo que nuestra historia ha replicado en ejércitos, muros y Estados. Los bonobos, en cambio, no tienen guerras: disuelven el conflicto mediante el juego, el afecto, la cooperación. Su sociedad, menos jerárquica y más relacional, demuestra que la violencia no es el destino de los primates. Coexisten impulsos de cuidado, de alianza, de vida compartida.

Pensar un mundo posnacional no es ingenuidad. Es imaginar, como hicieron Bauman, Graeber o Appiah, una humanidad articulada por la hospitalidad, la igualdad libremente pactada, la ciudadanía planetaria. ¿Seríamos automáticamente mejores sin países? No. Pero quizá seríamos menos propensos al odio institucionalizado, al miedo al otro, a la obediencia ciega. Una identidad fundada en la empatía, no en la defensa tribal, permitiría habitar el mundo como bien común, no como propiedad parcelada.

La identidad nacional opera como un anclaje emocional funcional al control. Sin esa ficción, podrían emerger formas más abiertas de pertenencia: idiomas fluidos, multilingüismo cotidiano, mezcla cultural sin sospecha ni folclorización. La noción de raza, ya desmentida por la biología, perdería peso político. Las culturas convivirían con naturalidad, como en puertos, mercados o rutas nómadas.

Sí, es una utopía. Pero, como dijo Galeano, la utopía sirve para caminar. Renunciar a imaginar lo que no existe es aceptar sin crítica lo que existe. La especie humana aún no ha alcanzado su techo ético. Sin fronteras, el sistema económico basado en tratados, muros, visados y exclusiones perdería su lógica. El comercio global actual se comporta como una guerra encubierta, pero otra economía ya late: la de los vínculos. El turismo lo ejemplifica: no exporta bienes, sino intercambios. No conquista, se deja acoger. Convierte al extranjero en huésped, no en amenaza.

Una economía relacional, descentralizada y cooperativa no es una fantasía. Existe en prácticas marginales como el trueque, el comercio justo, el nomadismo digital, las criptomonedas solidarias. Lo que falta no es técnica, sino legitimidad narrativa. Hace falta un nuevo marco que eleve estas prácticas a estructuras reconocidas, no rarezas folclóricas.

El viajero ético, el caminante que se relaciona sin invadir, encarna esta otra política: resistencia a la necropolítica, al poder que selecciona quién vive y quién muere. El artesano que intercambia saberes por alojamiento, el médico que atiende sin exigir papeles, la cocinera que comparte su cultura sin bandera ni embajada: no son figuras marginales, sino indicios de una nueva normalidad. En esta lógica, la economía no extrae: siembra relaciones.

Migrar ha sido convertido en crimen. El migrante es el chivo expiatorio contemporáneo: se le encierra, se le abandona, se le deja morir. Las fronteras son instrumentos de muerte: cuerpos deshidratados en el desierto, ahogados en el mar, asfixiados por la indiferencia. La necropolítica no requiere bombas: le basta la burocracia. Externalizar la crueldad se ha vuelto estrategia.

Las fronteras son cicatrices, no geografía. El pasaporte, una celda heredada. Pero podríamos elegir otra lógica. La convivencia, más que la dominación, podría ser nuestro verdadero salto evolutivo.

Dejar morir no es falla: es diseño. Europa paga a terceros Estados para ejecutar la violencia que no desea mostrar. Túnez, Libia o Marruecos actúan como muros subcontratados. El genocidio sin cámaras es tan real como el documentado.

El sistema capitalista necesita fronteras: defiende intereses como si fuesen territorios. Pero una lógica alternativa ya existe. El turismo ético reemplaza la mercancía por el encuentro. ¿Y si la riqueza se midiera en vínculos creados, en saberes compartidos, en violencias evitadas?

El futuro está en quienes caminan sin pertenencias rígidas. No llevan armas, sino narraciones, oficios. En los márgenes ya germina esa lógica: huertas urbanas, redes de trueque, comunidades de cuidado. Donde hay hospitalidad, toda tierra puede ser hogar.

La verdadera revolución tal vez no sea tomar el poder, sino dejar de necesitarlo. Migrar no es amenaza: es historia. Lo hacían los primeros sapiens, lo hacen hoy quienes huyen de guerras creadas por otros. Las muertes en el Darién, en el Sahara, en el Mediterráneo no son accidentes: son precios pactados. Europa, la Otan, la ONU lo saben. Pagan para no ver. Pero lo invisible también destruye. Frente a esto, derribar fronteras es la única defensa humana que nos queda.

Migrar es posibilidad. Requiere sustituir visas por bienvenidas, filtros por contacto, exclusión por redes. Ya germina, a pesar de los Estados: en iniciativas comunitarias, en plataformas solidarias, en vínculos sin aduana. El futuro será móvil, hospitalario y abierto. O no será.

El miedo sostiene el orden actual. Solo la confianza puede transformarlo. La hospitalidad —presente en religiones, en rituales nómadas, en filosofías como la de Derrida— implica recibir sin garantías. Es la política sin escudo. ¿Y si el poder residiera en esa capacidad de acoger?

El narcotráfico es hijo del castigo y la frontera. Nació cuando los Estados prohibieron sustancias psicoactivas antes usadas en rituales, sanación o expansión de la conciencia. Convirtieron lo sagrado en delito y abrieron un mercado clandestino regido por la violencia. La llamada guerra contra las drogas ha causado más muertes que las sustancias mismas. La adicción no es crimen, como advierte Johann Hari: es ruptura de vínculos. Su antídoto no es castigo, sino comunidad. Sin prohibición, se esfuma el negocio.

Las otras fronteras —religiosas, raciales, de género, de clase— también son ficciones funcionales al poder. Todo lo que pudo unirnos fue convertido en barrera. Nada de eso es natural. El verdadero antídoto es dejar de temer a lo distinto.

Los pueblos hospitalarios no se recuerdan por tratados, sino por sus artistas, sabores y puentes. Venezuela, por ejemplo, acogió a miles de judíos expulsados por Europa y rechazados por América Latina. La memoria se construye con gestos de acogida ejemplares. Una humanidad sin papeles ni pasaportes no implica caos, sino evolución. Pero exige otra educación. Hoy se inculca desde la infancia la veneración de himnos y mapas como si fueran parte del cuerpo. Desnacionalizar la enseñanza no es borrar culturas, sino liberarlas de la exclusión. Las verdades son múltiples. Si se aprendieran los idiomas, músicas y danzas del otro, sería más difícil disparar.

La escuela del futuro debe formar ciudadanos del mundo, no patriotas; puentes, no vigilantes; cuidadores del planeta, no soldados del mercado. Este mundo sin jaulas ya germina: en los caracoles zapatistas, en Rojava, en huertas Ámsterdam y en Medellín —El Trueke, Huertas con Vos, Casa Kolacho, La Red Cultural Comuna 13—, en comunidades descentralizadas, hackers sin bandera. El nomadismo digital, aunque limitado, prueba que podemos vivir conectados por afinidades, no por banderas. Son ensayos reprimidos por su amenaza al orden vigente.

Todo poder fue antes relato. Toda ley nació como historia. Toda utopía —el voto, el fin de la esclavitud, el amor libre— fue primero una herejía. Lo más radical hoy es creer que podemos organizarnos sin castigo, sin escasez, sin miedo. Basta dejar de defender lo que nos separa y empezar a sostenernos mutuamente.

Quizás aún somos chimpancés con pasaporte, guardianes de cavernas iluminadas por pantallas. Si no caminamos hacia esa humanidad sin jaulas —aunque sea descalzos, aunque sea por partes— seguiremos llamando progreso al abismo.

Plus: Gramsci expresó: «El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos».

• * Investigador en ciencias de la salud y observador de asuntos globales

• Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://acortar.link/EI6feO

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Los autores son responsables social y legalmente por sus opiniones.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

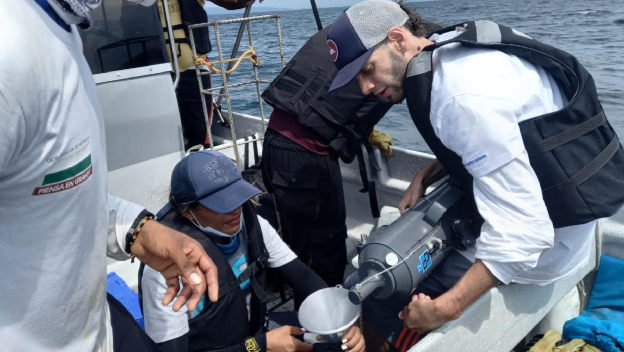

Academia Ciencia Sociedad

La microcapa superficial marina aporta nuevas pistas sobre el calentamiento global

19/06/2025

19/06/2025 -

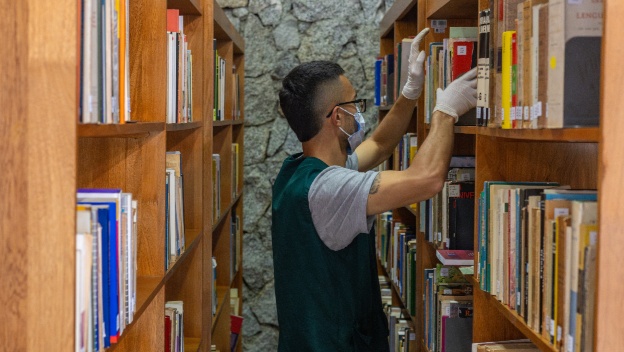

Academia Sociedad Cultura

Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales

19/05/2025

19/05/2025