El servicio comunitario, una alternativa para las condenas

El servicio comunitario, una alternativa para las condenas

El servicio comunitario, una alternativa para las condenas

Desde su entrada en vigor, en marzo de 2023, la Ley 2292, o de Utilidad Pública, ha beneficiado a 56 mujeres cabeza de familia, quienes están cumpliendo sus condenas en sus municipios de residencia, por fuera de los centros de reclusión, a la vez que atienden a su grupo familiar cercano.

Ilustración: Dirección de Comunicaciones UdeA / Carolina Gomes

Ilustración: Dirección de Comunicaciones UdeA / Carolina Gomes

Gloria Pérez* fue condenada por un juez a siete años de prisión por el delito de tráfico o porte de estupefacientes simple, aunque el fiscal del caso pidió durante el proceso una pena de 16 años por considerar que el delito era agravado.

La mujer solicitó entonces a su abogado que reclamara para ella los beneficios de la Ley 2292, también llamada de Utilidad Pública, con el fin de cumplir la sanción en su lugar de residencia a cambio de servicio comunitario durante el tiempo determinado por la justicia. En principio, su defensor le dijo que ella no tenía ese derecho porque la solicitud de condena de la Fiscalía fue más alta que lo señalado por esta norma, pero con la asesoría de una fundación privada, Gloria y su abogado entendieron que sí podía acogerse a la ley.

Este es un ejemplo de que la Ley 2292, en vigencia desde marzo de 2023, aún no está clara para algunos actores del sistema judicial colombiano, y a esto, en gran medida, se debe que apenas 59 mujeres condenadas se hayan beneficiado de ella..

La norma es la siguiente: se aplica solo a mujeres cabeza de familia, condenadas por acciones como hurto, cultivo, fabricación o porte de estupefacientes, o por otros delitos cuya pena impuesta sea igual o menor a ocho años de prisión, siempre y cuando se demuestre que la acción castigada fue cometida en condiciones de marginalidad.

Para Luisa Fernanda Cano, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA, el gran reto para el Ministerio de Justicia y la Defensoría Pública es que sus agentes entiendan y apliquen el espíritu de la norma, es decir, la intencionalidad o finalidad que buscaban los legisladores al debatir y aprobar esta ley.

«Las condiciones que impone la ley son objeto de interpretación y a veces se dificulta probar que dos o tres años antes de la condena, cuando se cometió el delito, esa persona era madre cabeza de familia o estaba en unas condiciones de marginalidad que la llevaron a esa acción, es decir, que la causa por la que se cometió el delito era por razones de necesidad para el sustento de su familia», explicó la profesora Cano, quien ha trabajado en política criminal en la Corte Constitucional y el Ministerio de Justicia y hace seguimiento e investigación sobre este aspecto.

Agregó que algunos jueces, en especial de ejecución de penas y medidas de seguridad, tienen interpretaciones exageradas: «que si la mujer estaba casada o vivía con su pareja, aunque esta no contribuyera al sostenimiento del hogar, entonces cuestionan que sea cabeza de familia, o que las condiciones de marginalidad no eran extremas, como el hecho de vivir en casa arrendada y no en la calle, o tener algunos electrodomésticos también ponen en duda el cumplimiento de esa condición».

«Es muy difícil meterse con las decisiones de los jueces, porque se trata de un asunto discrecional e interpretativo de ellos. Por eso, lo que debe hacer el Ministerio de Justicia es invitar a los jueces a interpretar en contexto las situaciones que viven las mujeres en cada caso particular». Luisa Fernanda Cano, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA.

Al respecto, Claudia Alejandra Cardona, directora de la Corporación Mujeres Libres, destacó que, aunque la ley, su reglamentación y aplicación tienen algo más de un año, los resultados hasta ahora son esperanzadores y reconoció que todavía hay elementos para superar.

«Esta es una ley nueva que las juezas y los jueces de ejecución de penas están tratando de comprender, por eso ha habido algunos tropiezos desde los juzgados, desde las mismas mujeres que se pueden beneficiar, pero a medida que todos tengamos claro cómo funciona la norma, vamos a avanzar mucho más», sostuvo esta defensora de los derechos de las mujeres privadas de la libertad.

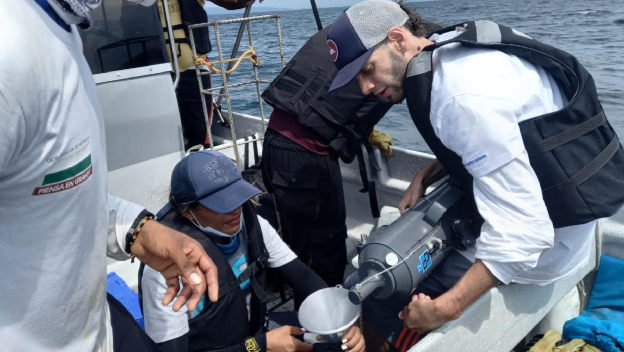

El trabajo comunitario de las beneficiadas con la ley no debe estar relacionado con acttividades domésticas y debe aportar a su formación educativa o profesional. Foto: cortesía Fundación Acción Interna

El trabajo comunitario de las beneficiadas con la ley no debe estar relacionado con acttividades domésticas y debe aportar a su formación educativa o profesional. Foto: cortesía Fundación Acción Interna

Ayuda en el problema de hacinamiento

Aunque no está claro cuántas mujeres pueden acogerse a la medida, se estima que la aplicación de la Ley 2292 puede contribuir a disminuir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país, al dar prioridad a sanciones de carácter restaurativo, es decir, que la persona condenada preste un servicio que contribuya a la sociedad, en lugar de estar en prisión o en detención domiciliaria.

Según cifras del Ministerio de Justicia, hasta el pasado 31 de julio 59 mujeres se habían beneficiado con esta ley, de las cuales 11 son de Medellín. Del total, 43 están prestando servicio comunitario y 13 están en proceso de vinculación al mismo. Entre las entidades públicas que han creado plazas para que las madres cabeza de familia realicen el trabajo comunitario se destaca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se ubicaron 26 y 10 más están en proceso de vincularse.

El servicio comunitario es una obligación de las beneficiarias y este consiste en alguna labor de apoyo que sirva para asistir actividades de entidades públicas, en casos como asistencia a comunidades vulnerables, recuperación del espacio público, protección y bienestar animal, ayuda a la realización de obras públicas, entre otros. Las actividades no son remuneradas económicamente, se deben adelantar entre 5 y 20 horas a la semana y deben contribuir a la formación educativa o profesional de las mujeres.

La Corte Constitucional ordenó que se firmara

La necesidad de disminuir el hacinamiento carcelario y los diferentes estudios de universidades y organizaciones no gubernamentales que mostraban cómo algunos delitos y las condiciones de detención afectaban más a las mujeres, llevó a que, entre 2021 y 2022, el Congreso de la República debatiera y aprobara la Ley 2292 como una medida de protección enmarcada en una política criminal con enfoque de género.

«En 2022 la ley fue objetada por el entonces presidente Iván Duque, quien dijo que era inconstitucional, con el argumento de la discriminación, toda vez que solo beneficiaba a las mujeres. También alegó que iba en contra de las obligaciones del Gobierno de perseguir el delito de narcotráfico y eso significaba que el país debía dejar de cumplir obligaciones internacionales», dijo Luisa Fernanda Cano, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA.

La docente agregó que «las objeciones fueron llevadas a la Corte Constitucional, tribunal que las declaró infundadas, por ser una medida de discriminación positiva o una acción afirmativa para favorecer a las mujeres condenadas por este tipo de delitos, y ordenó al presidente firmarlas, algo que ya le correspondió a Gustavo Petro».

Esta normativa ha sido uno de los pilares de la política criminal del Ministerio de Justicia, que en su página web tiene a disposición de jueces y abogados de la defensoría pública y particulares, así como de la ciudadanía, diferentes herramientas para que la ley sea de mayor conocimiento y cada vez se pueda aplicar para favorecer a más mujeres condenadas y a su grupo familiar.

*Nombre cambiado para proteger la integridad de la persona

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Ciencia Sociedad

La microcapa superficial marina aporta nuevas pistas sobre el calentamiento global

19/06/2025

19/06/2025 -

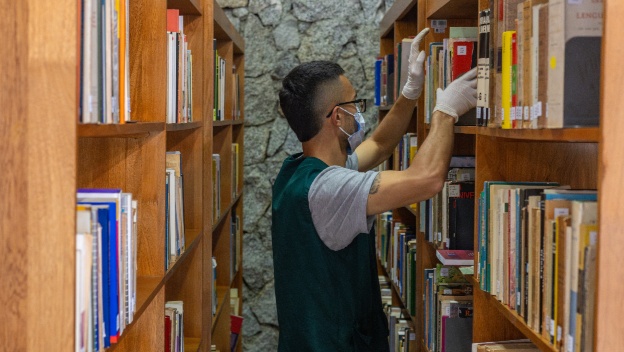

Academia Sociedad Cultura

Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales

19/05/2025

19/05/2025