«Las letras no deben cantarles más a las armas»: Pablo Montoya Campuzano

«Las letras no deben cantarles más a las armas»: Pablo Montoya Campuzano

«Las letras no deben cantarles más a las armas»: Pablo Montoya Campuzano

Un nuevo reconocimiento a la trayectoria de Pablo Montoya Campuzano enaltece hoy su dedicación a la investigación y la enseñanza de la literatura: la Academia Colombiana de la Lengua lo nombró —el pasado 2 de mayo del 2024— «académico de número», distinción que encumbra su conocimiento de la lengua castellana y lo convierte en tomador de decisiones sobre los usos oficiales del idioma en el país. En entrevista con el periódico Alma Mater, el escritor y profesor de la UdeA habló sobre el significado de esta exaltación y de los temas que hoy ocupan su pensamiento y escritura.

Pablo Montoya Campuzano es profesor de la Universidad de Antioquia. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe Fernández.

Pablo Montoya Campuzano es profesor de la Universidad de Antioquia. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe Fernández.

La intensa actividad literaria de Pablo Montoya Campuzano se ha dado a la par de su prolífica actividad docente que ha tenido como centro a la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Desde 1996 ha publicado más de treinta libros en géneros como cuento, ensayo, novela, poesía y crítica literaria. Su obra Tríptico de la infamia —2014— fue laureada con tres premios internacionales de literatura: Iberoamericano de Letras José Donoso, el de narrativa José María Arguedas y el Internacional de Novela Rómulo Gallegos. En este último fue elegido entre 162 obras de 17 países.

Montoya se declara amante de la música y demás manifestaciones del arte, como la pintura y la fotografía, bastante recurrentes en su obra. Ha sido vocero de temas relacionados con el medio ambiente y la injusticia social. Ahora asume este nuevo reto como «académico de número» de la Academia Colombiana de la Lengua, equivalente a ser guardián del idioma castellano, un rol que se siente como una suerte de culminación de su entera dedicación a las letras y, asimismo, un punto de partida como vocero de cuestiones idiomáticas de orden global. Esta es la conversación que sostuvo con el periódico Alma Mater.

Con su trayectoria y experiencia, ¿qué siente sobre su nombramiento como «miembro de número» de la Academia Colombiana de la Lengua?

Me honra como profesor y escritor, ya que significa formar parte de una institución que se preocupa por la preservación de la lengua española. Esta fue la primera academia fundada en el mundo hispanoamericano —en 1871—, así que me siento agradecido porque es el reconocimiento a un recorrido lleno de esfuerzos y a mi convicción respecto a la enseñanza de la literatura. Es también como una culminación o un llegar a un punto límite de mi carrera, ya que en este comité no hay gente joven, los miembros número son personas que tienen un recorrido largo y una posición muy clara sobre el trabajo con la lengua española.

Algunos estudiosos de la lengua dicen que el español podría convertirse, en este siglo, en la primera lengua del planeta. ¿Qué opina de ello?

El español ha tenido un recorrido particular, nació del latín, y como todas las lenguas romances, fue un nacimiento rústico, aldeano; luego, poco a poco, fue creciendo, y en el siglo XVI, cuando España se convirtió en el imperio más grande del mundo y Antonio de Nebrija escribió una primera gramática, esta lengua se montó en el trono. Por la expansión de este imperio y su lengua en América se habla el español en diferentes partes del mundo, pero en realidad es castellano porque en España hay otras lenguas como el valenciano, el catalán y el gallego, que también podrían denominarse español. Con los procesos migratorios de los siglos XIX y XX, la lengua española se ha expandido completamente, se habla en África, Estados Unidos y Filipinas. Es una lengua que debe preservarse, pero es inevitable que diariamente esté nutrida por dialectos, formas coloquiales, callejeras, jergas, lenguajes científicos y tecnológicos, y todos esos factores hacen que la lengua se vaya nutriendo de expresiones regionalistas. Es decir, poco a poco la lengua se expande y son los académicos de estas prestigiosas instituciones los que determinan cuáles son los vocablos que deben ser respetados. Esa es, entre otras, parte de mi labor ahora.

Pero siendo toda lengua un organismo, ¿por qué cree que hay mayor dinamismo en el español que en el inglés, el alemán, por ejemplo, y en qué reside tal dinamismo?

Es por la forma en que se ha producido el mestizaje cultural, por ese inmenso imperio que fue España en el pasado. Esa labor unida a la enseñanza de la lengua y la dominación imperial —todos sabemos que esa misma imposición supuso que muchas lenguas nativas se eliminaran o desaparecieran— conectó en el siglo XX con esa capacidad que tienen los hablantes a través de flujos migratorios de permear la lengua a la que llegan. Es lo que ha sucedido con el español en el sur de Estados Unidos, que es una región prácticamente bilingüe. Es un idioma muy interesante porque lees todas las letras y las pronuncias. Para decir «Paraguay» dices todas las letras, aunque la cuestión gramática es más complicada. La pronunciación del español es más accesible que otras lenguas como las lenguas indígenas latinoamericanas, el chino, el francés, el árabe.

La apertura de canales de comunicación que nos unen también ha significado una penetración del inglés en varios idiomas y, de manera particular, en el español. ¿Qué opina de esa mixtura?

Es algo inevitable y de esa mixtura nacerán otras lenguas o formas de lenguaje; así nació el español, derivado del latín. Durante un tiempo, muchas gentes pensaban que ese español que se hablaba en los pueblos medievales de España cuando el latín era la lengua culta o del poder, significaba la suciedad, lo rudo, lo vulgar, hasta que las lenguas romances comenzaron a moldear grandes obras de la literatura. Con obras como El cid Campeador, de Rodrigo Díaz de Vivar, El conde Lucanor de don Juan Manuel o los poemas de Garcilaso de la Vega o La celestina de Fernando de Rojas. Desde ahí el castellano alcanzó su madurez y una categoría literaria que alcanza las mayores alturas con Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Cervantes y sor Juana Inés de la Cruz. Es, pues, un recorrido de siglos y no fue un surgimiento repentino.

Ceremonia de posesión del profesor Pablo Montoya Campuzano como «miembro de número» de la Academia Colombiana de la Lengua. Lo acompañaron el rector John Jairo Arboleda Céspedes, la decana de la Facultad de Comunicaciones y Filología, Olga Vallejo Murcia, y varios docentes de esa unidad académica. Foto: cortesía Academia Colombiana de la Lengua / Enrique Mendoza.

Ceremonia de posesión del profesor Pablo Montoya Campuzano como «miembro de número» de la Academia Colombiana de la Lengua. Lo acompañaron el rector John Jairo Arboleda Céspedes, la decana de la Facultad de Comunicaciones y Filología, Olga Vallejo Murcia, y varios docentes de esa unidad académica. Foto: cortesía Academia Colombiana de la Lengua / Enrique Mendoza.

Por sus clases como profesor de la Universidad de Antioquia han pasado ya varias generaciones de escritores, filólogos y comunicadores. ¿Cómo siente hoy en día la formación universitaria en áreas en las que la lengua española es la columna?

No he sido profesor de lingüística, sino de literaturas: colombiana, francesa y latinoamericana. Tenemos un gran compromiso y riesgo frente a la falta de lectura de las nuevas generaciones. Son poco conocedoras de las obras clásicas, entonces es difícil tener una comunicación con un estudiantado que no quiere leer obras clásicas y está fascinada y sometida por las redes sociales, que leen más las redes que los libros, que van más al celular que a la biblioteca. Como profesor siento que es necesario insistir en la enseñanza de los clásicos, en mostrarles la gran literatura para que tengan esa formación y no estén tan desamparados a la hora de asumir estas lecturas porque la de ahora es una generación manipulada por el mundo virtual. Indudablemente, ese mundo también se nutre y es herramienta para enseñar literatura, sin embargo, a muchos los disuade de ir a leer esa literatura primordial del pasado.

Pero un lector de las nuevas generaciones puede argumentar que las narraciones se repiten en el tiempo y que ellos también están leyendo, pero en su caso, obras y manifestaciones de internet o la realidad, ¿por qué esa importancia de volver a los clásicos?

Lo que pasa es que los fenómenos modernos tienen muy pocos años, mientras un clásico de la literatura tiene hasta 2500 años. Y esa es su insoslayable ventaja. Me parece importante que los estudiantes de ahora lean a Sófocles, a Homero, a Virgilio, incluso que se acerquen a la misma Biblia como literatura, ya que en estos textos están todas las formas míticas unidas a la leyenda y a los géneros literarios. No se puede desconocer la tradición porque ella tiene a su favor el tiempo y la aceptación de generaciones y generaciones. No podemos eliminar a Homero, a Dante o Virgilio porque fueran hombres, blancos o cosas por el estilo; pero sí podemos leerlos con los ojos de estos tiempos, que son los tiempos abiertos al antipatriarcalismo, los estudios de género y lo decolonial. Debemos montarnos en la tradición, conocerla y renovarla profundamente, pero no hay renovación de la tradición si no hay un conocimiento profundo de ella.

¿Qué opinión le merece la proliferación de palabras, escritores e infodemia que hoy ofrecen las redes sociales?

Es un flagelo. Cuando me levanto, me digo a veces que sería bueno y saludable desconectarse y escuchar el silencio. El mito de la Torre de Babel es muy interesante porque dice que es imposible acceder al silencio por la fusión de todas las lenguas que, además, nos hacen variables y múltiples y que en el bullicio está la vitalidad. La infodemia y las redes sociales, la vacuidad de la información y el sometimiento de niños y jóvenes al celular y la tableta representan un alto peligro para las generaciones de ahora. No es para nada exagerado afirmar que estas últimas generaciones están sometidas a la alienación, y la alienación es un obstáculo mayor para lograr autonomía y la libertad, que son, a mi juicio, los máximos objetivos de la educación. Una persona alienada no puede ser autónoma, ni solidaria ni libre.

¿Cómo ve la intersección entre lenguaje, inteligencia artificial, el papel del escritor y la literatura genuinamente creativa?

Me han dicho que las inteligencias artificiales escribirán como Virginia Wolff o Jorge Luis Borges. No sé si será verdad, sé que pueden tratar de imitar algo de Wolff o de Borges, pero no los superarán. En todo caso, es muy riesgoso porque es un intento de reemplazar la creatividad humana. Por mi parte, no voy a acudir jamás a ella, ni siquiera por mero experimento. Me parece esencial que tras de todo proceso creativo esté el humano con sus limitaciones y también con su prodigiosa capacidad inventiva.

Su más reciente novela es Marco Aurelio y los límites del imperio y precisamente sobre ese personaje se centró su disertación en el acto de posesión como miembro número de la Academia. ¿A qué se debe esa fascinación por el emperador romano?

Se debe a esa certeza, que venimos de una tradición grecolatina, literaria. Ese es uno de los grandes pilares de nuestra literatura. Hay otros, también importantes, que ahora estamos tratando de recuperar, como son las tradiciones indígenas y africanas, tan silenciadas durante siglos. En lo que a mí respecta, antes había escrito sobre la Roma antigua. Por ello mi nueva novela es una continuación de esa labor y de mi interés en esa época. Marco Aurelio me llamó la atención porque fue él quien enfrentó la primera gran pandemia occidental, una especie de viruela que diezmó al ejército romano y que ayudaría a provocar, años después, la decadencia de ese imperio. Mientras estábamos viviendo las derivas del coronavirus, yo observaba las cosas que pasaban en el mundo frente a la crisis climática y los grandes flujos migratorios y los relacioné con las calamidades del siglo II. Tanto el nuestro como aquel son dos mundos muy semejantes. Mi última novela aborda la gran incertidumbre de la época de Marco Aurelio. Aquel emperador filósofo que, siendo un hombre leído y estudioso, intentó gobernar un imperio definitivamente abocado al fracaso.

Ha expresado su desacuerdo con diferentes fenómenos del mundo moderno: la mala calidad del aire, el manejo estatal de las desigualdades sociales o la violencia política en Colombia. No deja de ver el país y el mundo, ¿qué le preocupa hoy?

El militarismo; pues es, entre otras cosas, la peor herencia que recibimos de Roma. Tenemos herencias afortunadas como el código civil, los principios de tolerancia, las lenguas, la literatura, la poesía, los acueductos, la medicina, etcétera. Pero, el gran problema siempre ha sido el sometimiento a las armas. En mi novela hay un diálogo en el que se plantea el interrogante de si las armas le deben cantar a las letras. Un gran número de obras literarias clásicas como El Quijote de la Mancha han planteado que las letras deben cantar a las armas. Yo creo que no, que ya es hora de cambiar. Las letras no deben seguir cantándole a las armas. Sé que el pacifismo no es la moda de hoy y soplan por todas partes vientos de guerra. Los intelectuales firman manifiestos que inflaman las discordias. Los periódicos y los medios de comunicación masivos pregonan, bajo justificaciones que no comparto, la necesidad de armarse y pelear contra este o aquel enemigo. Pero yo sigo pensando, y nada ni nadie me hará cambiar de opinión, que la mejor opción, la más sensata y humanista, es la opción para la paz. Reducir al máximo el lobby armamentístico. Apuesto entonces por una sociedad ecológica, sabiendo que la ecología ahora está en manos de un aquellos que antes manejaban el petróleo. Abogo, además, por una feminización de la sociedad. Creo que uno de los grandes problemas es que hemos sido demasiado masculinos y patriarcales y ese militarismo y sometimiento son en cierta medida de orden masculino.

¿En qué nuevos proyectos literarios trabaja en la actualidad?

Ahora estoy en Madrid, nuevamente mirando al arte, en una comisión de estudios que me dio la Universidad de Antioquia. Estoy escribiendo una novela sobre el pintor Hieronymus Bosch —El Bosco— y la manera en que su pintura impactó el imaginario artístico en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVII. Estoy intentando unir, como lo hice en Tríptico de la infamia, dos universos, la Europa de comienzos del Renacimiento y la América colonial.

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Ciencia Sociedad

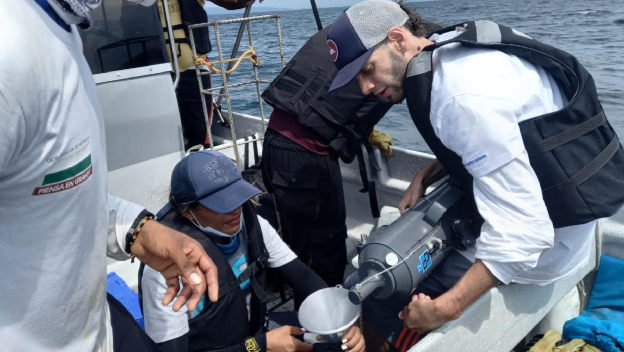

La microcapa superficial marina aporta nuevas pistas sobre el calentamiento global

19/06/2025

19/06/2025 -

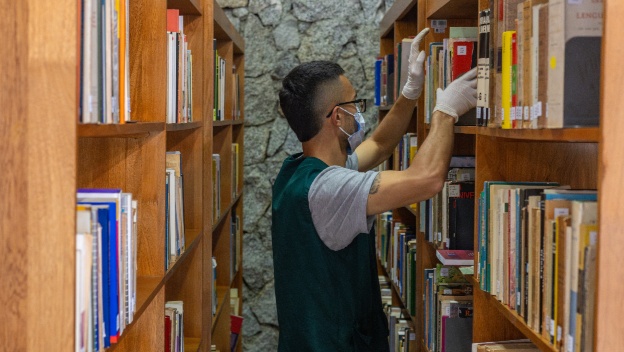

Academia Sociedad Cultura

Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales

19/05/2025

19/05/2025