Río Grande, una cuenca que se investiga hace 10 años

Río Grande, una cuenca que se investiga hace 10 años

Río Grande, una cuenca que se investiga hace 10 años

El proyecto, que surgió en 2011, ha servido para la elaboración de siete tesis de doctorado y 15 de maestría, en las cuales están asentados los principales resultados de esta macro investigación que lideran profesores de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

La recuperación de los bosques ayuda a mejorar la la función hidrológica, a disminuir la erosión y a la conservación de la biodiversidad de los Andes. Foto: Cortesía Lina Berrouet

Si en este momento se acabara el agua de la fuente de la que se abastece, ¿cuánto tiempo podrían sobrevivir usted, su familia y su unidad productiva? Esa es una de las preguntas que más reitera Lina María Berrouet Cadavid a los campesinos de las riberas del río Grande, cuenca del norte de Antioquia, a la que esta profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia ha investigado por más de 10 años.

Casi todos admiten que nunca o casi nunca se han planteado este interrogante, pues, como la mayoría de las personas, dan por seguro el abastecimiento permanente de agua para su consumo y otros usos.

«Inicialmente los retos estuvieron pensados en entender cómo se beneficia la gente de unos recursos, ahora están centrados en pensar cómo esos beneficios se transforman cuando el cambio climático y los cambios en el uso de la tierra actúan en el territorio, cuáles son los impactos del cambio climático sobre los patrones de usos de los recursos y cómo cambia en el tiempo el sistema socioecológico», contó esta doctora en Ingeniería de Recursos Hidráulicos y profesora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la UdeA.

Por eso, un equipo interdisciplinario conformado por profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, decidió, en 2011, empezar una investigación a gran escala, que abarca 1270 kilómetros cuadrados de la cuenca del río Grande, repartidos entre los municipios de Belmira, Donmatías, Santa Rosa de Osos, Entrerríos, San Pedro de los Milagros, Yarumal y una pequeña parte de Barbosa.

Es una zona de importancia estratégica del país, en la cual se encuentra el embalse Riogrande II, con capacidad para almacenar 137 millones de metros cúbicos de agua, con el propósito de generar energía eléctrica y abastecer de agua potable al norte del Valle de Aburrá. Además, es una región de gran producción lechera, que cuenta con sistemas ecológicos vitales, entre los que se destaca el páramo de Santa Inés o Belmira.

«Esa cuenca nos sirve como laboratorio porque es una representación muy completa de lo que pasa en la región andina colombiana, donde vivimos la mayoría de los habitantes del país. Es una muestra porque por razones ecológicas, climáticas y físicas es representativa de la región que llamamos Andes centrales o media montaña», explicó Juan Camilo Villegas, doctor en Recursos Naturales y profesor de la Escuela Ambiental de la UdeA.

Algunos resultados

¿Y qué han encontrado en la cuenca del río Grande en esta década? «El trabajo de investigación que hemos desarrollado ha sido amplio y diverso, con multiplicidad de resultados que pueden ser usados por diversos actores con influencia en el territorio. Hemos analizado desde aspectos del funcionamiento del sistema natural hasta aspectos que tienen relación con el funcionamiento y configuración del sistema social, así como asuntos de la gobernanza y su influencia sobre las coberturas de la tierra en la cuenca», aseguró Clara Inés Villegas Palacio, profesora de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional.

Esta doctora en Economía, quien también investiga y coordina investigaciones académicas en la zona desde hace una década —como Juan Camilo y Lina—, añadió que «uno de los aspectos que más ayuda a reducir la vulnerabilidad es la diversificación de las actividades económicas de los habitantes de la zona y esto es muy escaso en la cuenca. En general, las personas tienen como principal eje económico la actividad lechera, eso los hace muy vulnerables a cambios o poco resilientes».

Lina Berrouet, quien hizo su tesis doctoral sobre la zona, dijo: «Identificamos que productores lecheros, tanto pequeños como grandes, están en el mismo grado de vulnerabilidad. Ante el cambio climático, no solo condiciones como la pobreza son determinantes para ser vulnerable, la forma de producción, el conocimiento de los fenómenos, las redes de apoyo local, la institucionalidad, entre otros aspectos inciden en los procesos de adaptación».

Esto se logró —agregó Lina—, «gracias a la consolidación de un indicador que permite medir qué características de un beneficiario de la cuenca lo hacen más vulnerable o no frente a un proceso en el que no puede acceder a la misma cantidad o calidad de servicios, por ejemplo, si se le reduce la cantidad de agua para poder mantener su producción».

Juan Camilo Villegas destacó que durante estos diez años se ha estudiado también «el efecto de los cambios en la cobertura vegetal sobre la regulación hidrológica en cuanto a calidad y cantidad, cómo influye en esa disponibilidad del agua y qué se debe hacer para mantenerla».

«Y hemos encontrado, por ejemplo, que no se necesita tener bosques en estado pleno para lograr la recuperación hidrológica. Esto se logra de manera muy rápida al empezar a recuperar los bosques, así que se pueden obtener resultados en poco tiempo. A pesar de que esta sea una zona muy deforestada, si empezamos a recuperar los bosques, rápidamente recuperamos la función hidrológica. Esto es fundamental para el desarrollo de las actividades económicas en la región y para enfrentar los retos asociados con el cambio ambiental», aseguró el profesor de la UdeA.

«También hemos investigado cuál es el mecanismo regulatorio óptimo ideal en la cuenca —para mantener el equilibrio entre producción y conservación—, porque la gran tendencia es pensar que se debe pagar a la gente para que conserve. Por eso desarrollamos una metodología para seleccionar las mejores opciones y encontramos que no siempre es la de los pagos por servicios ecológicos; se deben considerar características biofísicas y socioculturales para saber cuál es el mecanismo más acertado», agregó Clara Villegas.

Más que generar instrumentos nuevos o pasajeros de investigación, los investigadores buscan conocer a fondo el territorio. Foto: Cortesía Lina Berrouet

Los retos

Esta investigación sostenida durante una década, y sobre la que se han construido enlaces con proyectos similares en los Alpes franceses y en dos cuencas en México, aspira a continuar con líneas de trabajo similares en los próximos años, con la claridad que da lo aprendido y con los ojos puestos en los retos que implican las conclusiones de lo hecho hasta ahora en la cuenca del río Grande.

«Una de las preocupaciones es que surgen muchos instrumentos y se vuelven moda, pero más allá de las modas lo importancia es conocer los territorios y, desde la información que se tiene, entender cuál instrumento opera mejor en el territorio, es decir, la armonización de la realidad del territorio con los instrumentos», explicó Lina Berrouet.

Para Clara Villegas, el principal desafío es que los hallazgos académicos beneficien a la región. «La mayoría de las veces nosotros, como investigadores, llegamos hasta generar conocimiento y hacer recomendaciones, pero la implementación de estas corresponde a las autoridades e instituciones responsables, las universidades podemos apoyar», aseguró.

Juan Camilo Villegas sostuvo que «el reto mayor es incorporar la realidad del cambio climático en la gestión ambiental, planificar el territorio para enfrentar los retos que impone ese cambio, hay que mantener la sostenibilidad ambiental y económica en estas regiones de montaña. Nos está pegando duro el cambio climático y le estamos agregando un cambio más, que es el del uso de la tierra, hay que prepararse para esa realidad que ya ocurre, y para eso hay que generar conocimiento, modelos, que es lo que nosotros hacemos».

Sistemas socioecológicos

Las investigaciones que se adelantan en la cuenca del río Grande —lideradas desde la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la UdeA y la Facultad de Minas de la Universidad Nacional— están enmarcadas en los sistemas socioecológicos, mediante los cuales se estudia la relación que existe entre los sistemas sociales y los sistemas naturales. Permiten establecer cómo la población hace uso de los recursos naturales para satisfacer sus necesidades y cómo, a través de distintas decisiones que toman las personas, se afecta la capacidad que tiene el sistema natural para proveer servicios para la gente.

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Ciencia Sociedad

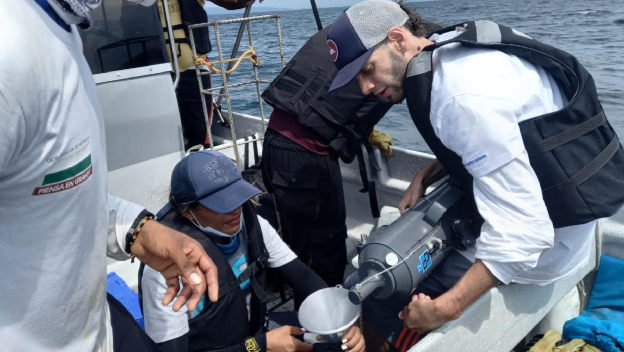

La microcapa superficial marina aporta nuevas pistas sobre el calentamiento global

19/06/2025

19/06/2025 -

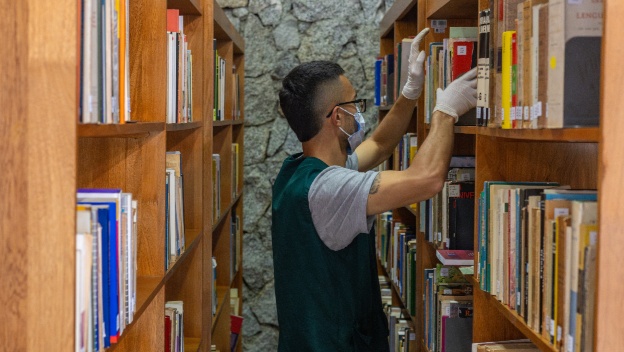

Academia Sociedad Cultura

Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales

19/05/2025

19/05/2025