Aves concertistas: otras maneras de concebir música

Aves concertistas: otras maneras de concebir música

Aves concertistas: otras maneras de concebir música

¿Lo musical es un concepto puramente humano? El músico y profesor Simón Castaño investiga los cantos del cucarachero común y cucarachero cabecinegro, y propone particulares perspectivas en la exploración de los linderos de la comunicación estética entre los humanos y otras las especies.

Cucarachero cabecinegro —Cantorchilus nigricapillus—.

Cucarachero cabecinegro —Cantorchilus nigricapillus—.

Cada pájaro es un canto. Las sonoridades que emite no solo plantean particularidades de su especie y población, sino de él mismo como individuo: cantan por gusto, para aparearse o ahuyentar a los rivales. «El carricero políglota —Acrocephalus palustris— migra al continente africano desde Europa, aprende otros cantos y al retornar a su hábitat los repite para el cortejo», relató Simón Castaño Ramírez, profesor del área de teoría y composición musical en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

Su investigación doctoral acerca de las músicas interespecíficas —entre especies diferentes— se centra en el cucarachero común y el cucarachero cabecinegro, y analiza sus interacciones en dos espacios: el campus de la Universidad de Antioquia en Medellín y el cañón del Río Claro. Con ello ha podido analizar las diferencias territoriales de sus cantos.

«Desde nuestros contextos urbanos occidentales tendemos a estandarizar y extendemos comportamientos particulares individuales a toda una misma especie. Exceptuando ciertas apreciaciones que surgen en la convivencia con perros y gatos, por lo general nos referimos al comportamiento de otras especies animales como si en ellas no se dieran variaciones individuales de sus comportamientos», opinó.

Algunas especies de pájaros no solo tienen cantos diferenciados, ¡pueden incluso improvisar infinitamente sobre ellos! Castaño Ramírez ha rastreado también estas cualidades en el toche montañero, cuyos cantos son diferentes entre los que habitan espacios del Eje Cafetero y los de San Rafael en Antioquia.

Esta investigación reúne herramientas de áreas como la etología, la etnografía, la bioacústica y la autoetnografía, para enfrentarse al asunto de la musicalidad en grupos de aves. Este ejercicio, de alguna manera, pone en cuestión la heredada postura judeocristiana y griega que separa al humano del resto de la naturaleza y sobre la cual se ha construido la autoestima de nuestra especie: una inteligencia superior.

Castaño Ramírez indicó que toda teoría humana es antropocéntrica, etnocéntrica y, de hecho, subjetiva. Incluso el concepto mismo de la subjetividad necesitó un consenso cultural. En este caso la comunicación interespecífica señala que esa concentración del conocimiento en la capacidad simbólica y tecnológica humana lleva a que no podamos comprender si otras especies la tienen.

Para la etnomusicóloga Carolina Santamaría Delgado, asesora de este proyecto, «estos estudios del sonido, que incluyen la experiencia de otros animales en la música, plantean una necesaria reflexión teórica sobre los límites de lo humano y lo no humano, inscrita en el posthumanismo, y posibilitan interacciones sonoras diferentes».

Esta investigación no postula «una verdad absoluta», explora hasta qué punto del deleite estético humano es posible encontrar lugares de diálogo con otras especies. Los cantos de los pájaros son grabados y, posteriormente, reproducidos en sus hábitats a través de la técnica del playback —reproducción de sonidos—, sin afectar sus dinámicas naturales.

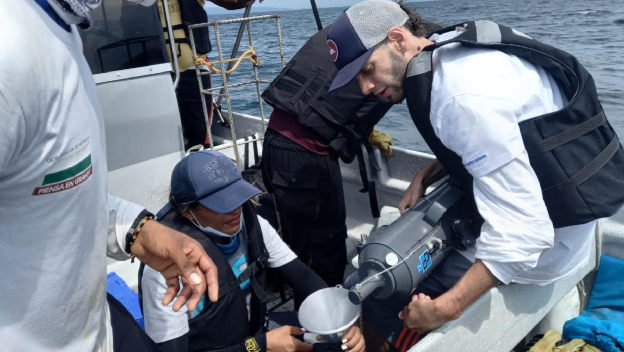

Proceso de mezcla de sonidos. Foto: cortesía Simón Castaño.

Proceso de mezcla de sonidos. Foto: cortesía Simón Castaño.

«Se intenta establecer una comunicación en donde la ambigüedad está presente, no como una limitación sino como un terreno común para explorar el mundo de los sonidos más allá de lo humano. Así, a través de técnicas digitales, se diluyen los límites entre el animal no humano y el humano, para invitarnos a escuchar los sonidos de otras especies con la atención y deleite que escuchamos los propios».

Su intención es diseñar y realizar sesiones colectivas de improvisación musical en vivo, una especie de concierto interespecífico, con y para pájaros y humanos. A partir de allí observar las interacciones entre los pájaros cantores, los públicos y el músico, explorando si el disfrute de lo sonoro es exclusivo de los humanos y si se da una comunicación en esta experiencia estética.

«Llevamos 500 años haciendo música en auditorios cerrados y estudios “estériles” —dijo Castaño—, es una palabra fuerte pero real ya que justamente se acude a estos espacios buscando un sonido fidedigno y únicamente humano». Esta experiencia señala la posibilidad de habitar la música desde la idea de que no somos la única especie que genera interacciones sonoras significativas en la Tierra.

Simón Castaño es músico, su investigación y experimentación con los sonidos le ha llevado a la construcción de instrumentos musicales virtuales, sampleadores y clips de audio. De su exploración en temas sonoros y en compañía de Juan Fernando Gaviria nació el proyecto Quanta (2012), además participó en el proyecto Trópico Esmeralda (2003).

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Ciencia Sociedad

La microcapa superficial marina aporta nuevas pistas sobre el calentamiento global

19/06/2025

19/06/2025 -

Academia Sociedad Cultura

Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales

19/05/2025

19/05/2025