Secretos de Estado

Secretos de Estado

Secretos de Estado

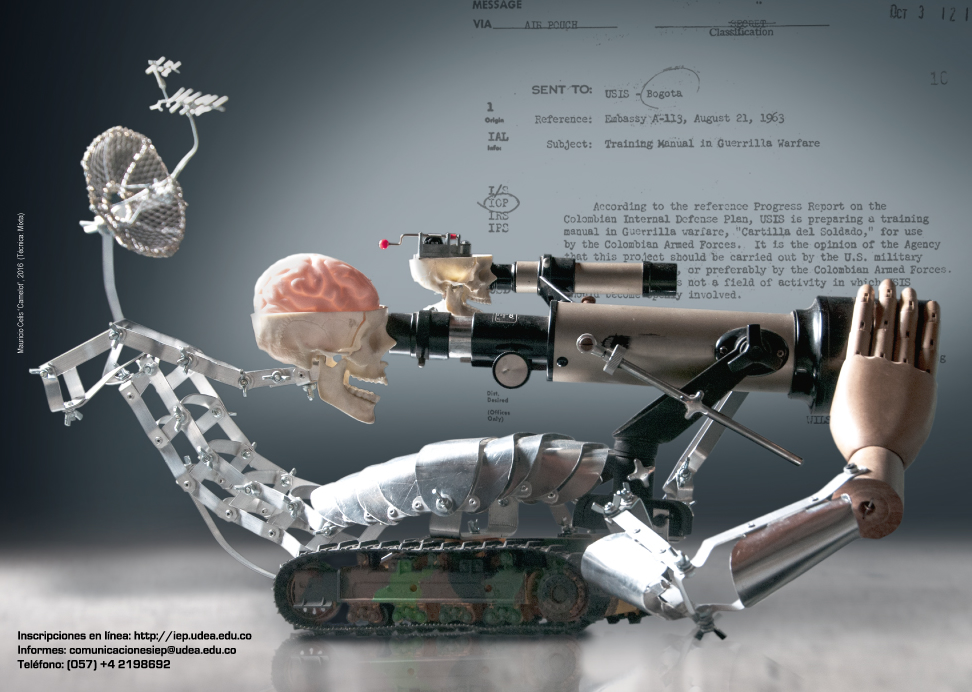

La UdeA realiza el primer evento público en Colombia sobre historia de la inteligencia política, organizado por el Instituto de Estudios Políticos y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

El espionaje es un tema que cautiva la atención del público, porque recrea en nosotros el afán de descubrir algo oculto. El espionaje no es en estricto sentido lo mismo que la inteligencia, un anglicismo con acento hermético, pero ayuda a entender de qué se trata. La inteligencia se refiere siempre a la información sobre un enemigo, sobre alguien clasificado como el otro, obtenida por medios abiertos o encubiertos —legales pero a menudo también ilegales—, que es evaluada y procesada por organismos de seguridad para informar decisiones políticas o militares del Estado.

El secreto y el engaño con fines políticos son motivos comunes en la producción cultural contemporánea, aparecen con fuerza en películas como La vida de los otros, series televisadas como The americans o docudramas al estilo de Operación Jaque. También sirven de inspiración a obras ambientadas en la época de la guerra fría, novelas de acción como El espía que surgió del frío de John le Carré o, con algo más de humor, Nuestro hombre en La Habana de Graham Greene.

A cuentagotas, con cierta distancia, nos enteramos por los periódicos internacionales de un nuevo tipo de activismo en la sociedad de la información: los whistle-blowers, informantes o topos cibernéticos como Chelsea Manning o Edward Snowden, soldados o mercenarios del sector defensa decepcionados que han filtrado grandes colecciones de información secreta para denunciar la hipocresía de las guerras y los nuevos métodos —legales e ilegales— de vigilancia sobre la población por el gobierno de Estados Unidos. De la mano de hackers y whistle-blowers, organizaciones como Wikileaks han logrado situar en el debate internacional, aunque por ahora con muy poco impacto en Colombia, la crítica del secretismo, la incapacidad de rendir cuentas al público y la poca trasparencia de los gobiernos de las potencias mundiales.

La historia de la inteligencia política en Colombia es, en apariencia, poco glamorosa, pero en realidad, fuera de los libros y las películas, ninguna lo es. La nuestra hace parte del repertorio, más bien macabro, de la historia de los servicios de seguridad apoyados por el gobierno de Estados Unidos en América Latina en la confrontación con el comunismo internacional que caracterizó la época de la guerra fría. De hecho, diversas organizaciones sociales llevan décadas denunciando el papel determinante de la inteligencia civil y militar del Estado colombiano en violaciones graves a los derechos humanos. Los asesinatos del humorista Jaime Garzón y el profesor universitario Alfredo Correa de Andréis son, según las autoridades judiciales, ejemplos de una participación todavía no suficientemente esclarecida de agentes de inteligencia del Estado en crímenes contra disidentes políticos en el contexto del conflicto armado en Colombia.

Los medios de comunicación colombianos han publicado durante años noticias sobre escándalos de las instituciones de seguridad del Estado, tramas de interceptaciones telefónicas, ciberespionaje, seguimientos legales o ilegales, operaciones encubiertas y vínculos con organizaciones criminales. Pero este asunto solo quedó al descubierto por la vigilancia ilegal de los cuales fueron objeto magistrados de la Corte Suprema de Justicia, parlamentarios de oposición y defensores de derechos humanos por la inteligencia civil al servicio del gobierno colombiano entre 2006 y 2010. En consecuencia en 2011 la agencia de espionaje criolla, el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, fue liquidada, algunas de sus funciones trasferidas a otras instituciones y sus archivos parcialmente destruidos o depurados. Entonces se promulgó una nueva legislación de inteligencia y contrainteligencia, de la mano de una no tan nueva institución de fachada, la Dirección Nacional de Inteligencia.

La persistencia del conflicto armado hace que este sea un tema del que no se puede hablar, en el que se ha impuesto en Colombia no solo el secreto y el engaño sino el silencio. El historiador Marco Palacios llamó la atención sobre los precedentes históricos de este episodio del DAS a partir de interceptaciones telefónicas y supuestos complots internacionales que pudo documentar en 1950, para señalar, sin disimular la ironía, que “a veces la historia parece repetirse”. Así Palacios apuntó que lejos de ser un asunto aislado, de un solo gobierno, el miedo a la subversión y la implementación de las políticas de seguridad convirtieron a la inteligencia del Estado en un factor fundamental de la política colombiana en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, existe poca reflexión pública sobre el lugar de los organismos de inteligencia del Estado en la vida cotidiana de los colombianos, su papel en el sistema político y su intervención en el conflicto armado que ha vivido el país en los últimos cincuenta años.

La realización en la Universidad de Antioquia del simposio Secretos de Estado busca incentivar el discurso público sobre un tema hasta ahora olvidado, que es hoy posible enunciar porque debe hacer parte del debate de la sociedad colombiana sobre la guerra y la paz.

A 50 años del proyecto Camelot

Hace un poco más de cincuenta años, en 1965, hubo una gran polémica en América Latina por la filtración de información del proyecto Camelot, entonces considerado como el plan más ambicioso de investigación social aplicada financiado por el Ejército de Estados Unidos. A través de esta filtración, en América Latina se hizo evidente que el gobierno de Estados Unidos empleaba las ciencias políticas y sociales para valorar sistemáticamente los efectos del cambio social y el potencial subversivo en los países del Tercer Mundo.

Con este simposio la Universidad de Antioquia quiere hacer presente el significado histórico para América Latina de este acontecimiento. El proyecto Camelot está en el corazón de la historia de las ciencias sociales y políticas contemporáneas, pues de él se desprenden temas con una vigencia indudable: la autonomía o interdependencia de la ciencia frente al poder, el empleo del conocimiento social como inteligencia al servicio de la guerra y el papel de las instituciones técnicas, académicas o científicas en los proyectos de dominación imperial.

Secretos de Estado es mucho más que un acto de memoria centrado en el proyecto Camelot o en otras iniciativas de inteligencia implementadas en América Latina por el gobierno de Estados Unidos. Esta es una oportunidad para el debate crítico sobre el papel de la inteligencia del Estado en nuestras sociedades y su significado para la historia del conflicto armado en Colombia. El simposio también constituye un espacio para repensar el papel de los programas de inteligencia, definidos por la producción de conocimiento científico social, en el desarrollo de las relaciones internacionales durante la guerra fría. Finalmente, este evento invita a discutir críticamente las implicaciones políticas de la organización de los archivos de los derechos humanos en América Latina.

Investigación: obligación ética y política de la Universidad de Antioquia con la sociedad colombiana

El simposio Secretos de Estado es resultado de un proyecto de investigación aprobado en la convocatoria Conflictos y violencias en Colombia del Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia, Codi.

En la sesión 659 de junio 18 de 2013, el Codi abrió esta convocatoria a la comunidad universitaria invocando “la obligación ética y política que tiene la Universidad de Antioquia de contribuir con su conocimiento a la comprensión y a la solución del más grave y acuciante problema que padece la sociedad colombiana. Con toda la atención puesta y la esperanza abierta en las posibilidades de que los diálogos de paz actualmente en curso lleguen a resultados positivos, es además responsabilidad de la Universidad contribuir con todo su saber a analizar todas las posibilidades negativas y positivas que enfrenta una sociedad aventada a la tortuosa experiencia de la violencia en sus múltiples manifestaciones”.

La investigación “Guerra sorda: la población civil en Antioquia observada por la inteligencia del Estado (1959-1971)”, es realizada de forma conjunta por los grupos Historia social (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas) y Hegemonías, guerras y conflictos (Instituto de Estudios Políticos).

El proyecto explora cómo fue observada, clasificada y analizada la distinción entre población civil e insurgencia por los organismos de inteligencia civil y militar del Estado en Colombia.

La investigación fue encabezada por los profesores Óscar Calvo Isaza de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y Juan Carlos Vélez Rendón del Instituto de Estudios Políticos, con la participación de una decena de estudiantes de pregrado y posgrado.

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Ciencia Sociedad

Con dos nuevos convenios, Minsalud, Minciencias y la UdeA refuerzan la producción pública de medicamentos en Colombia

30/07/2025

30/07/2025 -

Academia Ciencia Sociedad

Cáscara de mango, con potencial para elaborar empaques biodegradables

24/07/2025

24/07/2025