301 nidos de abejas sin aguijón habitan Ciudad Universitaria

301 nidos de abejas sin aguijón habitan Ciudad Universitaria

301 nidos de abejas sin aguijón habitan Ciudad Universitaria

Una de las presencias aladas más frecuentes en el campus universitario son las «angelitas», abejas arquitectas de nidos comunitarios en espacios de concreto, asfalto, ladrillo y madera. Un proyecto de la Corporación Académica Ambiental hizo un inventario de las especies de abejas sin aguijón que habitan en Ciudad Universitaria, Campus Medellín, de la Universidad de Antioquia.

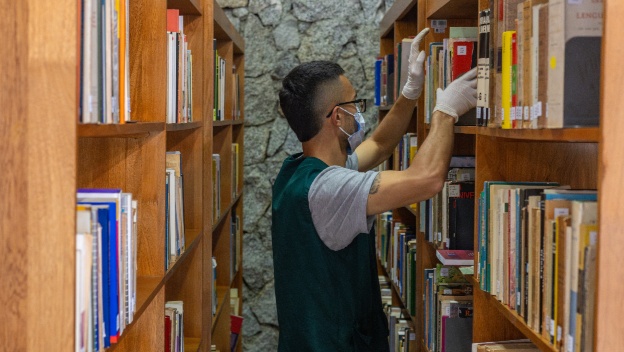

Las abejas sin agüijon, en especial, Tetragonisca angustula, se han adaptado facilmente a las ciudades. Es común ver sus nidos en las cavidades de lsa edificaciones. Foto: Dirección de Comunicaciones/ Alejandra Uribe Fernández.

Las abejas sin agüijon, en especial, Tetragonisca angustula, se han adaptado facilmente a las ciudades. Es común ver sus nidos en las cavidades de lsa edificaciones. Foto: Dirección de Comunicaciones/ Alejandra Uribe Fernández.

Seguramente se ha topado con un nido de abejas sin agujón en sus recorridos por el campus universitario. Estas «angelitas», conocidas por entomólogos y científicos como Tetragonisca angustula, abundan en jardines, paredes, techos, casilleros, estatuas y caminos; algunos de sus nidos son extensos, y otros, minúsculos, pero todos son resguardos de alto valor ecosistémico ya que, además de ser el lugar en el que se organizan socialmente, es el hogar en el que producen y guardan su miel.

301 nidos fueron inventariados en 2024 a partir del proyecto «Caracterización de abejas nativas sin aguijón Ciudad Universitaria», presentado en 2024 por el grupo Aliados con el Planeta de la Corporación Académica Ambiental a la División de Infraestructura Física: «Dividimos el campus en 15 cuadrantes y capacitamos a 20 personas —elegidas por convocatoria pública— que se encargaron de cada cuadrante. Participaron estudiantes de derecho, microbiología, ingeniería ambiental, zootecnia y del Semillero de Investigación GAEA —Grupo de Apicultura y Entomología Agrícola— de la Facultad de Ciencias Agrarias—. Todos geolocalizaron cada nido con la ayuda de la aplicación GAIA, y luego, anotaron datos sobre superficies, alturas, orientación y vulnerabilidad de nidos y piqueras —entradas de nidos— y tomaron fotos que registraron en la plataforma KOBOTOOLBOX que permite el posterior análisis de datos», precisó Alejandro Jaramillo Vélez, integrante del grupo Aliados con el Planeta.

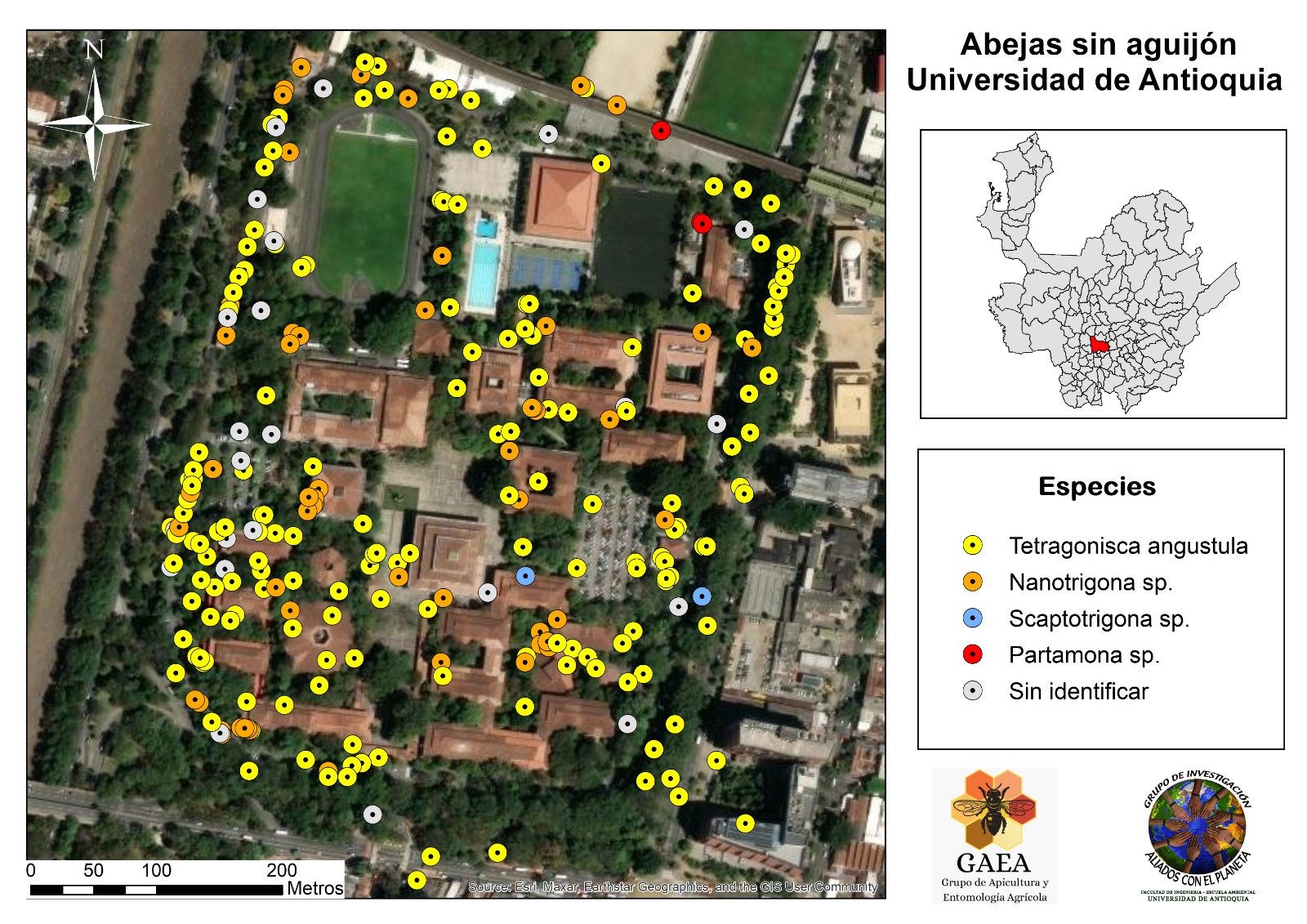

Muchos de estos nidos son vulnerables; se han reportado varios casos en los que les meten basura dentro de las piqueras o les prenden fuego. «Pueden ser fácilmente tumbados, pisados o pateados. Queremos extraerlos para llevarlos a colmenas tecnificadas para abejas sin aguijón y a jardines estratégicos, pero esa es una parte de la estrategia de conservación. La educación ambiental es un elemento fundamental para que las personas entiendan la urgencia de proteger a los polinizadores y de garantizar una relación armónica con estos seres vivos», explicó Edwin Mora Aristizábal, ingeniero ambiental y líder del proyecto. La observación de las abejas sin aguijón permitió ver que en su mayoría están instalados en infraestructura física de los bloques, en el piso o en estatuas. Solo unos cuántos están en los árboles. Entre los lugares de la Universidad con mayor presencia de estos, se destacan el Museo Universitario y los bloques 12 y 13, en los que se registraron aproximadamente 30 nidos. Además, sobre la malla que cubre la universidad y su zona verde, antes de la circunvalar, se localizaron 89. Mapa: cortesía.

La observación de las abejas sin aguijón permitió ver que en su mayoría están instalados en infraestructura física de los bloques, en el piso o en estatuas. Solo unos cuántos están en los árboles. Entre los lugares de la Universidad con mayor presencia de estos, se destacan el Museo Universitario y los bloques 12 y 13, en los que se registraron aproximadamente 30 nidos. Además, sobre la malla que cubre la universidad y su zona verde, antes de la circunvalar, se localizaron 89. Mapa: cortesía.

«Estos insectos pertenecen a la tribu de los meliponinos, abejas sociales del grupo de los himenópteros corbiculados —la corbícula es la canasta en la que recogen polen— y su aguijón no es funcional, por lo cual no pican. En Colombia se han identificado cerca de 120 de sus especies y se encuentran en todos los pisos térmicos. Son pequeñas —normalmente su tamaño oscila entre 7 milímetros y 2 centímetros— y se alimentan de polen», detalló Mora Aristizábal.

Foto: Dirección de Comunicaciones/ Alejandra Uribe Fernández.

Foto: Dirección de Comunicaciones/ Alejandra Uribe Fernández.

La información recolectada en el proyecto indica que casi el 38% de los nidos se ubica a más de un metro del suelo, lo que significa que el tránsito peatonal representa un riesgo potencial para las piqueras. Otros factores de riesgo incluyen las labores de mantenimiento institucional, la acumulación de residuos como cabello o basura en contrahuellas de escaleras.

Se observó que únicamente el 10 % de los nidos presenta conductas defensivas, como rodear o morder a quienes se aproximan. Esta baja agresividad refuerza la necesidad de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de coexistir pacíficamente con estas abejas, promoviendo conductas respetuosas y evitando interacciones innecesarias que puedan perturbarlas.

Estas estructuras tienen como un elemento más representativo las piqueras que son solo entradas o antesalas a gigantescos hogares de miel en los que están las celdas que ellas crean como resultado de sus roles sociales. Solo tres de la totalidad de las piqueras que se encontraron en el campus universitario estaban inactivas, es decir, no se registró en ellas presencia de abejas. En la actualidad existen algunas colmenas tecnificadas instalada al interior de la Universidad, pero hacen parte de oficinas en las que sus habitantes por su propia iniciativa han decidido protegerlas. Con este proyecto se quiere oficializar estas estructuras como parte del paisaje de la Universidad de Antioquia.

«Las colmenas tecnificadas brindan el espacio y bienestar para su conservación y/o para aprovechamiento de su miel. En la industria de la meliponicultura —crianza de abejas sin agüijón— los modelos más comunes son las cajas tipo INPA y AF que poseen compartimientos para poder extraer la miel con mayor facilidad y sin perturbar y destruir el nido. Sin embargo, muchos aún cultivan las angelitas en ollas de barro, troncos de guadua y cajones rústicos», narró David Duque, ingeniero ambiental y uno de los investigadores del proyecto.

La preservación de los polinizadores como ejercicio de educación ambiental

Piquera o entrada de nido. Fotos: Dirección de Comunicaciones/ Alejandra Uribe Fernández.

Piquera o entrada de nido. Fotos: Dirección de Comunicaciones/ Alejandra Uribe Fernández.

Además de las abejas sin aguijón «angelitas» —Tetragonisca angustula—, hay otros grupos sin aguión que también habitan el Campus Central de la Universidad —Nanotrigona sp., Scaptotrigona sp. y Partamona sp.—, lo que demuestra una diversidad considerable en este espacio universitario.

«Colombia es uno de los países con mayor número de abejas sin agüijón y es una ventaja que estas abejas se hayan adaptado al contexto urbano porque permiten la polinización en las ciudades y estimulan la variedad genética de las plantas a pesar de la constante degradación del hábitat urbano. En las zonas tropicales, como en nuestro país, el equilibrio natural depende de procesos de polinización como el de estas abejas por lo cual se tienen varios programas de conservación», explicó Alejandro Ruiz, biólogo e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

El experto explicó que, al igual que las abejas mieleras —Apis melífera—, las angelitas tienen una estructura social compleja, lo que en biología llamamos eusocialidad, significa que tienen jerarquías sociales, así: se dividen entre obreras que tienen diferentes funciones, zánganos y reinas. Su morfología es particular, tienen la venación reducida —pocas venas en las alas— los ojos desnudos, sin pelos y su aguijón reducido; su manera de construir nidos tiene que ver con su relación con los materiales que son cera y barro.

Pero la polinización va mucho más allá de las abejas y las convierte en especies sombrilla, es decir, que ayudan a conservar otros polinizadores, como escarabajos y moscas, que, aunque no son tan carismáticos, son de los que más aportan a este proceso. La protección de un grupo de animales normalmente deriva en la protección de sus redes y ecosistemas, en el equilibrio de los bosques y en el impulso de la meliponicultura que es una rama de la agricultura que se concentra en el desarrollo de productos a partir de la miel de las abejas, bien sea para alimentación o usos medicinales y cosméticos.

«Son millones de insectos que viven en función de hacer polinización y de ella depende que las plantas puedan generar frutos. Cuando empezamos a ampliar la mirada, vemos que garantiza la alimentación de los humanos. Estos ejercicios de cuidado de conservación de polinizadores —cuya principal amenaza en el mundo son los pesticidas— derivan en un bienestar planetario», aseguró Ruiz.

Grupo Aliados con el Planeta

Desde sus orígenes (2008) este grupo ha mantenido interés en estudiar las abejas y otros polinizadores. Sobre todo después de la pandemia el grupo se dedicó a la observación sus nidos, especialmente de las abejas sin aguijón, debido a los reportes constantes de posible peligro para la comunidad universitaria. Así fue como comprendieron la urgencia de que los habitantes de Ciudad Universitaria, Campus Medellín, conocieran sus dinámicas y establecieran medidas para protegerlas, sobre todo a las que habitan los nidos más vulnerables.

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Sociedad Cultura

Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales

19/05/2025

19/05/2025